MALATTIE DELLE ARTICOLAZIONI

Lesioni articolari di varie eziologie vengono registrate abbastanza spesso nella clinica di medicina interna. Le malattie articolari possono essere una forma nosologica indipendente (AR, OA, gotta), un segno di cambiamenti patologici in altri sistemi (artrite nel LES, SSc) o una reazione ad un altro processo patologico (artrite reattiva in qualsiasi malattia infettiva acuta).

L'intera varietà di malattie articolari può essere ridotta a due forme: artrite (lesioni infiammatorie delle articolazioni, indipendentemente dalla causa immediata della loro insorgenza - lesioni infettive, processi autoimmuni o perdita di microcristalli di sale nel liquido sinoviale) e artrosi (distrofici- lesioni degenerative).

In questo capitolo verranno discusse le malattie articolari più comuni: artrite reumatoide, OA, gotta e spondilite anchilosante idiopatica (SA).

ARTRITE REUMATOIDE

L'artrite reumatoide (RA) è una malattia infiammatoria sistemica cronica del tessuto connettivo con danni predominanti alle articolazioni sotto forma di poliartrite progressiva erosivo-distruttiva. L'essenza della malattia è il danno ai tessuti articolari (membrana sinoviale, cartilagine articolare, capsula articolare) mediante un processo infiammatorio che si sviluppa su base immunitaria e porta all'erosione delle superfici articolari delle ossa, seguito dalla formazione di gravi deformazioni e anchilosi . Le lesioni extra-articolari spesso osservate sono basate su vasculite immunocomplessa, che causa danni agli organi e ai sistemi interni.

L’artrite reumatoide è una delle malattie articolari infiammatorie croniche più comuni. La frequenza della sua comparsa nella popolazione è dell'1%. La malattia può manifestarsi in persone di qualsiasi età. Le donne si ammalano 2,5 volte più spesso degli uomini. Nella vecchiaia, questa differenza è meno evidente.

Eziologia

Le ragioni per lo sviluppo dell'AR sono sconosciute. Attribuiscono importanza agli agenti virali (virus Epstein-Barr), così come ad altri agenti patogeni infettivi (streptococchi del gruppo B, micoplasma). I componenti molecolari delle cellule microbiche e i prodotti della loro distruzione hanno un tropismo per i tessuti articolari, sono in grado di persistere in essi per lungo tempo e provocare una risposta immunitaria caratteristica. I virus, integrandosi nel DNA delle cellule ospiti, possono indurre la sintesi e la secrezione di proteine non infettive che hanno attività antigenica, che funge da stimolo per lo sviluppo di reazioni immunitarie. Si presume che il virus Epstein-Barr possa esistere a lungo nel corpo di individui con una predisposizione genetica a tale persistenza, che porta all'interruzione della funzione soppressore delle cellule T e all'interruzione della produzione di immunoglobuline da parte dei linfociti B.

Attualmente i fattori genetici sono considerati importanti nell’origine di questa malattia. Pertanto, il rischio di sviluppare l’artrite reumatoide è 16 volte più elevato tra i consanguinei. L'artrite reumatoide si riscontra più spesso nei portatori di alcuni antigeni del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II (in particolare HLA-DR1 e HLA-DR4). Pertanto, la presenza dell'HLA DRW4 è stata registrata nel 52% dei pazienti con artrite reumatoide e solo nel 13% degli individui nella popolazione.

I fattori ormonali contano: negli uomini di età inferiore ai 50 anni l'artrite reumatoide viene diagnosticata 2-3 volte più spesso rispetto agli anziani. L'assunzione di contraccettivi e la gravidanza riducono il rischio di sviluppare la malattia nelle donne. Al contrario, durante l'allattamento (iperprolattinemia), il rischio di sviluppare l'artrite reumatoide aumenta notevolmente.

In generale, il contributo dei fattori genetici allo sviluppo dell'artrite reumatoide è del 15% e dei fattori ambientali dell'85%.

Patogenesi

Nella fase iniziale dell'artrite reumatoide, il danno articolare è associato ad una reazione infiammatoria aspecifica causata da vari stimoli, che, a sua volta (in individui geneticamente predisposti), porta a cambiamenti patologici nelle cellule della membrana sinoviale. Successivamente, a seguito del coinvolgimento delle cellule immunitarie (linfociti T, B, ecc.) Nella cavità articolare, si verifica la formazione di un organo linfoide ectopico, le cui cellule iniziano a produrre autoanticorpi contro i componenti della sinoviale membrana. Gli autoanticorpi (principalmente RF - anticorpi contro le IgG aggregate, nonché anticorpi contro l'enzima G-6-PD, ecc.) e gli immunocomplessi, attivando il sistema del complemento, migliorano ulteriormente la reazione infiammatoria, causando un danno progressivo ai tessuti articolari. Si forma il principale segno morfologico dell'infiammazione reumatoide: un focus di iperplasia del tessuto connettivo, il cosiddetto pannus. Attivato

I linfociti T stimolano la sintesi di mediatori proinfiammatori (citochine) da parte dei macrofagi, tra cui il TNF-α e l'IL-1 occupano un posto centrale. Le metalloproteinasi (collagenasi, gelatinasi) formate nella zona del panno svolgono un ruolo importante nello sviluppo della distruzione della cartilagine e dell'osso subcondrale nell'artrite reumatoide.

Nelle fasi successive, la patogenesi dell'artrite reumatoide è dominata da processi causati dalla mutazione somatica dei fibroblasti sinoviali e da difetti dell'apoptosi. Ciò spiega la difficoltà dei trattamenti antinfiammatori efficaci per un breve periodo di tempo, dopo il quale le cellule bersaglio iniziano a perdere la capacità di rispondere agli stimoli antinfiammatori regolatori e diventano resistenti alle influenze farmacologiche.

La caratteristica principale dell'AR è che il panno distrugge gradualmente la cartilagine e le epifisi delle ossa con la formazione di usure (erosioni). La scomparsa della cartilagine porta allo sviluppo di anchilosi fibrosa e poi ossea dell'articolazione. La deformazione delle articolazioni è causata anche da cambiamenti nei tessuti periarticolari (capsula articolare, tendini e muscoli). Oltre al danno articolare, nell'artrite reumatoide si notano quasi sempre cambiamenti nel tessuto connettivo e in vari organi e sistemi. La base morfologica delle loro lesioni è la vasculite e l'infiltrazione linfoide.

Classificazione

Attualmente, il nostro Paese ha adottato una classificazione operativa dell'AR (Plenum della All-Union Society of Rheumatologists, 1980), che tiene conto delle caratteristiche clinico-anatomiche e clinico-immunologiche del processo, della natura del corso, del grado di attività, lo stadio radiologico dell’artrite e l’attività funzionale del paziente.

Caratteristiche cliniche e anatomiche:

RA - poliartrite, oligoartrite;

AR con manifestazioni sistemiche (viscerite, danno al sistema reticoloendoteliale, membrane sierose, polmoni, cuore, vasi sanguigni, occhi e reni, amiloidosi d'organo, sindrome pseudosettica);

Sindromi particolari (sindrome di Felty, malattia di Still nell'adulto);

In combinazione con OA, reumatismi e altre malattie croniche. Caratteristiche cliniche e immunologiche:

Sieropositivo;

Sieronegativo. Decorso della malattia:

Lentamente progressivo (classico);

Rapidamente progressivo;

Senza progressione evidente (benigna, non progressiva).

Livello di attività:

Minimo;

Media;

Alto;

Remissione.

Fase radiografica:

.osteoporosi periarticolare;

.osteoporosi + restringimento dello spazio articolare (possono esserci lesioni isolate);

.osteoporosi, restringimento dello spazio articolare, disturbi multipli;

.lo stesso + anchilosi ossea. Attività funzionale:

.completamente conservato;

.la capacità professionale di lavorare è limitata;

.si perde la capacità professionale di lavorare;

.la capacità di prendersi cura di sé è andata perduta.

Quadro clinico

Vengono determinati i principali reclami del paziente, solitamente associati al danno alle articolazioni, nonché le caratteristiche dell'insorgenza della malattia. Esistono diverse opzioni di partenza.

.A inizio graduale malattia (nel corso di diversi mesi), in circa la metà dei casi si nota un lento aumento del dolore e della rigidità delle piccole articolazioni periferiche (polso, interfalangea prossimale, metacarpofalangea, caviglia e metatarsofalangea). I movimenti delle articolazioni sono leggermente limitati, la temperatura corporea rimane normale. La rigidità mattutina delle articolazioni della mano è caratteristica: l'incapacità di stringere le dita a pugno (la durata della rigidità va da una a diverse ore).

. Monoartrite delle articolazioni del ginocchio o della spalla seguito da un rapido coinvolgimento delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi nel processo patologico.

. Monoartrite acuta delle grandi articolazioni, simile all'artrite settica, che si manifesta con temperatura corporea elevata e si combina con tenosinovite, borsite e noduli sottocutanei (reumatoidi).

. Reumatismi palindromici- attacchi multipli ricorrenti di poliartrite simmetrica acuta delle articolazioni delle mani, meno spesso - delle articolazioni del ginocchio e del gomito. Gli attacchi continuano per diversi giorni e terminano con il recupero.

. Borsite e tenosinovite ricorrenti, soprattutto spesso nell'area delle articolazioni del polso.

. Poliartrite acuta con lesioni multiple delle piccole e grandi articolazioni, dolore intenso, gonfiore diffuso e mobilità limitata negli anziani. Questa variante è descritta come sinovite simmetrica sieronegativa remittente con edema a cuscino.

. Poliartralgia generalizzata o un complesso di sintomi che ricorda la polimialgia reumatica (di solito nelle persone anziane).

Con il progredire dell'artrite reumatoide, i pazienti notano lo sviluppo della deformazione delle articolazioni colpite e la limitazione della loro mobilità, che nei casi più gravi porta alla completa perdita della funzione articolare.

Nella prima fase è possibile ottenere informazioni su possibili danni agli organi interni (il verificarsi di reclami in base al coinvolgimento di vari organi nel processo patologico), nonché dati sul trattamento precedente. L'uso di preparati a base di oro, penicillamina e citostatici indica un quadro clinico dettagliato della malattia, mentre l'efficacia della somministrazione di FANS e derivati dell'aminochinolina indica una breve durata della malattia e una bassa attività del processo patologico.

Lo studio delle articolazioni colpite fornisce informazioni essenziali: all'esordio della malattia o durante il periodo di riacutizzazione, si notano segni clinici di artrite sotto forma di levigatezza dei contorni dell'articolazione a causa di edema intrarticolare infiammatorio ed edema delle articolazioni i tessuti periarticolari.

Caratterizzato da danni simmetrici alle piccole articolazioni della mano. Man mano che il processo patologico si sviluppa, si sviluppano deformità articolari dovute a cambiamenti proliferativi nella membrana sinoviale e nella capsula articolare, nonché alla distruzione della cartilagine articolare e del tessuto osseo adiacente. Si verificano sublussazioni, aggravate dallo sviluppo di contratture dovute al danneggiamento dei tendini nei punti di attacco alle ossa.

Alcune delle deformità più tipiche dell'artrite reumatoide hanno un significato indipendente: deviazione dell'intera mano verso il lato ulnare ("pinna di tricheco"), contrattura in flessione dell'articolazione interfalangea prossimale con simultanea iperestensione dell'articolazione interfalangea distale ("ansa a bottone" " deformità delle dita), accorciamento delle falangi, accompagnato da increspature della pelle sopra di esse, in combinazione con deviazione ulnare della mano (deformazione della mano del tipo "mano con occhialino"). Il danno ad altre articolazioni non differisce dall'artrite di altre eziologie. I cambiamenti nelle articolazioni della mano nell'artrite reumatoide servono come "biglietto da visita" della malattia.

Con il progredire dell'artrite reumatoide si sviluppa l'atrofia della pelle, che appare lucida e alquanto trasparente. I cambiamenti della pelle sono più pronunciati nell'area delle dita e degli stinchi. In alcuni casi si verifica un'ulcerazione della pelle delle gambe, che può essere associata a vasculite, causando la formazione di necrosi locale. A volte, con l'artrite reumatoide a lungo termine, si nota un eritema nell'area del palmo.

Nel 20-30% dei pazienti si riscontrano i cosiddetti noduli reumatoidi: formazioni rotonde indolori, abbastanza dense con un diametro compreso tra 2-3 mm e 2-3 cm, solitamente localizzate in luoghi soggetti a pressione meccanica (superficie estensore dell'ulna vicino all'articolazione del gomito, tendine di Achille, tuberosità ischiatiche). A volte si formano noduli nell'area delle piccole articolazioni della mano o dei piedi e nelle pareti della borsa sinoviale situata nell'area del processo coronoideo dell'ulna. Di solito i nodi si trovano sottocutaneamente, ma possono formarsi intradermicamente e nei tendini. La dimensione dei nodi cambia nel tempo e durante il periodo di remissione possono scomparire completamente. Si riscontrano solo in pazienti con artrite reumatoide sieropositiva.

Il danno articolare è accompagnato dallo sviluppo dell'atrofia muscolare. Uno dei primi sintomi dell'artrite reumatoide quando sono colpite le articolazioni della mano è l'atrofia dell'interosseo

nuovi muscoli. Quando vengono colpite altre articolazioni si sviluppa l’atrofia dei muscoli che per esse sono “motori”. Nel tempo, l'atrofia si diffonde non solo ai muscoli situati vicino alle articolazioni colpite, ma anche all'intera massa muscolare, portando ad un esaurimento generale. Si nota anche un suono scricchiolante nelle articolazioni durante i movimenti attivi e passivi.

Nei pazienti con artrite reumatoide possono essere rilevati danni ai tendini e alle borse sinoviali. Nella sinovia delle guaine tendinee e delle borse si può sviluppare anche un'infiammazione, accompagnata dalla formazione di versamento. La lesione più comune è la guaina dei tendini flessori ed estensori delle dita, caratterizzata da dolore e gonfiore nella zona della mano. La crepitazione viene rilevata dalla palpazione durante i movimenti. La flessione delle dita può essere difficoltosa a causa della tenosinovite dei tendini flessori. In rari casi, nei tendini si formano noduli reumatoidi che possono causarne la rottura.

La natura autoimmune della malattia con danni predominanti alle articolazioni e ad altri elementi del tessuto connettivo provoca la diffusione del processo patologico agli organi interni. Come risulta dalla classificazione operativa, l'artrite reumatoide può danneggiare quasi tutti gli organi interni, ma la frequenza e il grado della sua gravità sono diversi. Di norma, si verifica in modo subclinico, senza sintomi pronunciati.

Il danno cardiaco può manifestarsi come miocardite (solitamente focale e quindi difficile da diagnosticare), così come come endocardite. In rari casi, l'artrite reumatoide sviluppa difetti valvolari esclusivamente sotto forma di insufficienza della valvola aortica o mitralica. L'entità del danno alla valvola è generalmente piccola e il difetto si manifesta con sintomi valvolari (diretti), mentre i segni indiretti che indicano la gravità dei disturbi emodinamici e l'ipertrofia compensatoria di varie parti del cuore sono assenti o estremamente lievi.

La pericardite, di regola, è adesiva e viene rilevata solo con lo sviluppo di congestione nella circolazione sistemica, nonché durante l'esame a raggi X (nella terza fase della ricerca diagnostica). La pericardite effusiva, che viene registrata estremamente raramente, è solitamente combinata con la pleurite.

La malattia polmonare reumatoide è rappresentata da alveolite fibrosante diffusa, lesioni nodulari del tessuto polmonare o vasculite polmonare. A questo proposito, i dati dell'esame obiettivo sono molto scarsi: si notano segni di sindrome da insufficienza polmonare, enfisema e, meno spesso, pneumosclerosi con ascolto di rantoli umidi, squillanti e a bolle fini nelle aree colpite.

Nell'artrite reumatoide può svilupparsi una pleurite, solitamente secca e asintomatica. Tracce di precedente pleurite vengono rilevate solo durante l'esame radiografico (nella terza fase della ricerca diagnostica). La pleurite essudativa con formazione di una piccola quantità di versamento a rapida risoluzione è estremamente rara.

La malattia renale reumatoide viene diagnosticata solo al terzo stadio. Solo con lo sviluppo dell'amiloidosi renale e lo sviluppo della sindrome nefrosica

Può verificarsi un gonfiore massiccio. Nello stadio proteinurico dell'amiloidosi renale, i segni tipici possono essere rilevati solo esaminando le urine.

Il danno al sistema nervoso - polineuropatia - si manifesta come disturbi sensoriali nell'area dei nervi interessati. I disturbi del movimento si verificano meno frequentemente. Tipico è il danno ai tronchi nervosi distali, più spesso al nervo peroneo.

Nel 10-15% dei pazienti si registra il coinvolgimento delle ghiandole salivari e lacrimali nel processo patologico, che viene diagnosticato dalla secchezza della mucosa orale e della congiuntiva. La combinazione dell'artrite reumatoide con danno alle ghiandole esocrine è chiamata sindrome di Sjögren. In alcuni casi si riscontra un ingrossamento del fegato e della milza, talvolta in combinazione con un moderato ingrossamento dei linfonodi e leucopenia. Questa combinazione è chiamata sindrome di Felty.

Il danno vascolare è caratteristico dell'artrite reumatoide. Durante l'esame delle unghie e delle falangi distali si possono rilevare piccole lesioni brunastre, conseguenza di microinfarti locali. La vasculite dei vasi più grandi si verifica meno frequentemente. Nell'artrite reumatoide, la sindrome di Raynaud può svilupparsi a causa dell'arterite.

I danni agli occhi vengono segnalati raramente. Di solito è rappresentato da una sclerite bilaterale.

Determinano il grado di attività del processo infiammatorio e la gravità dei cambiamenti immunologici e chiariscono anche il grado di danno alle articolazioni e agli organi interni.

In uno studio di laboratorio, l'attività del processo infiammatorio viene valutata dall'esistenza e dalla gravità degli indicatori della fase acuta (aumento della VES, aumento delle concentrazioni di fibrinogeno, CRP e α2-globuline). PA grave e danni agli organi interni sono caratterizzati da anemia ipocromica. La sua gravità è correlata al grado di attività del processo patologico.

Il numero di leucociti e neutrofili nel sangue periferico nell'artrite reumatoide è solitamente normale. La leucocitosi viene rilevata con febbre alta o trattamento con glucocorticoidi, leucopenia - con la sindrome di Felty - una variante dell'AR.

I cambiamenti immunitari nell'artrite reumatoide sono rappresentati dalla rilevazione di RF (anticorpi contro le IgG aggregate) nel sangue dei pazienti (nel 70-90% dei casi). Come notato in precedenza, la RF è sintetizzata nelle plasmacellule della membrana sinoviale, pertanto, all'inizio della malattia (entro pochi mesi, meno spesso anni), soprattutto con un decorso benigno, la RF è determinata solo nel liquido sinoviale. Viene rilevato nel sangue utilizzando la reazione Waaler-Rose o il test al lattice. L'entità del titolo RF è direttamente proporzionale all'attività del processo patologico, alla velocità di progressione e allo sviluppo dei sintomi extra-articolari della malattia.

Un titolo RF nella reazione Waaler-Rose di circa 1:160 è considerato elevato. A basso titolo (1:10-1:20) può essere trovato nel sangue di giovani sani, nonché in numerose malattie con meccanismo di sviluppo immunitario, LES, epatite cronica attiva e cirrosi epatica . La RF appare in tempi diversi dall'esordio della malattia (di solito entro 1-2 anni) e talvolta dal suo stesso momento

iniziato. È stata riscontrata una correlazione positiva tra il titolo RF e il suo rilevamento in una fase iniziale della malattia con la gravità dell'artrite e lo sviluppo di manifestazioni sistemiche. In circa il 10-20% dei casi, la RF non viene rilevata in nessuno dei periodi di AR (forme sieronegative della malattia).

Altri segni di alterazioni immunitarie – cellule LE, anticorpi antinucleari e anticorpi della muscolatura liscia – si riscontrano in titoli significativamente più bassi rispetto al LES.

L'esame a raggi X visualizza i cambiamenti nelle articolazioni. A seconda della loro gravità si distinguono quattro stadi:

Stadio I: osteoporosi senza alterazioni radiologiche distruttive;

Stadio II: lieve distruzione della cartilagine, leggero restringimento dello spazio articolare, anomalie del singolo osso;

Stadio III: distruzione significativa della cartilagine e delle ossa, restringimento pronunciato dello spazio articolare, sublussazioni e deviazioni ossee;

Stadio IV - sintomi stadio III + anchilosi.

Questa stadiazione riflette il decorso temporaneo della malattia: nella fase iniziale, i cambiamenti nelle articolazioni possono essere assenti o corrispondere allo stadio I, e con un lungo decorso della malattia si determinano i cambiamenti corrispondenti agli stadi III-IV.

Per chiarire la diagnosi di artrite, viene eseguita una puntura diagnostica dell'articolazione, seguita dall'esame del versamento sinoviale. Nell'artrite reumatoide, il numero di cellule e il contenuto proteico nel liquido sinoviale aumentano a causa dei neutrofili; si trovano neutrofili che fagocitano RF, complessi immunitari contenenti RF e lo stesso RF.

In alcuni casi, l'artroscopia può essere eseguita in combinazione con una biopsia della membrana sinoviale dell'articolazione e un esame morfologico. Un segno tipico è la proliferazione delle cellule della membrana sinoviale con la loro disposizione a palizzata rispetto ai depositi di fibrina. Altri cambiamenti sotto forma di iperplasia dei villi, infiltrazione linfoide, depositi di fibrina e focolai di necrosi sono registrati nell'artrite di altre eziologie. L'artroscopia in una fase iniziale della malattia consente di differenziare l'artrite reumatoide da altre malattie infiammatorie delle articolazioni.

L’ECG e la radiografia del torace vengono utilizzati per rilevare danni al cuore e ai polmoni nelle forme viscerali di artrite reumatoide.

Sulla base di una valutazione completa dei segni clinici e di laboratorio, si distinguono tre gradi di attività del processo reumatoide:

I grado - minimo;

II grado - medio;

III grado - alto (Tabella 8-1).

In base alla gravità della sindrome articolare e delle lesioni extra-articolari si distinguono le seguenti forme cliniche di artrite reumatoide:

Principalmente articolare;

Articolare-viscerale;

Combinazione di artrite reumatoide con altre malattie diffuse del tessuto connettivo o danno articolare;

RA giovanile.

Tabella 8-1. Criteri clinici e di laboratorio per l'attività dell'artrite reumatoide

La forma prevalentemente articolare si registra nell'80% dei pazienti. Nel 66% dei pazienti si presenta sotto forma di poliartrite cronica progressiva, nel 14% sotto forma di oligo e monoartrite con decorso subacuto, danno a una o due grandi articolazioni (di solito le ginocchia) e loro leggera deformazione.

La forma articolare-viscerale viene diagnosticata nel 12-13% dei casi. Si manifesta con danni agli organi interni e reazioni generali pronunciate sotto forma di febbre, perdita di peso, anemia e elevata attività dei parametri di laboratorio (fase acuta e immunologica).

L'artrite reumatoide può essere combinata con altre malattie del tessuto connettivo, compresi i reumatismi, e svilupparsi anche sullo sfondo dell'OA deformante esistente.

L'AR giovanile (JRA) è una forma di AR registrata nei bambini di età inferiore ai 16 anni. Nella JRA si nota un esordio acuto della malattia con febbre alta, disturbi extra-articolari (vasculite con danni agli organi interni) e significativi cambiamenti immunitari. Si notano danni principalmente alle grandi articolazioni (mono-, oligoartrite), con frequente coinvolgimento della colonna vertebrale nel processo patologico. Spesso si riscontrano danni agli occhi (uveite). La RF viene raramente determinata. La prognosi e il decorso sono più favorevoli rispetto all'artrite reumatoide negli adulti. Si nota spesso la trasformazione della malattia in artrite reumatoide dell'adulto o in spondilite anchilosante (BD).

In base alla velocità di sviluppo del processo patologico, si dovrebbe distinguere l'AR a progressione lenta, a progressione rapida e a bassa progressione (benigna).

Sulla base di uno studio dinamico dell'attività dell'AR, si distinguono convenzionalmente le seguenti varianti della malattia.

Polmoni:

Artralgia;

Gonfiore (dolore) di 3-5 articolazioni;

Non sono presenti sintomi extra-articolari;

RF assente o rilevato a basso titolo;

La VES e (o) la PCR sono entro limiti normali o moderatamente elevati;

Assenza di alterazioni patologiche durante l'esame radiografico.

Moderatamente pesante:

Artrite di 6-20 articolazioni;

Assenza di sintomi extra-articolari (nella maggior parte dei casi);

RF a titolo elevato;

La VES e (o) la CRP vengono modificate in modo persistente;

L'esame radiografico ha rivelato osteopenia, moderato restringimento degli spazi interarticolari e piccole erosioni isolate.

Pesante:

Artrite di più di 20 articolazioni;

Rapido sviluppo di disfunzioni articolari;

Aumento significativo e persistente della VES e della CRP;

Anemia associata ad infiammazione cronica;

Ipoalbuminemia;

RF a titolo elevato;

L'esame radiografico rivela la rapida formazione di nuove erosioni;

Non sono presenti sintomi extra-articolari.

Complicazioni

I danni agli organi interni (polmoni, cuore), le rotture dei tendini e le sindromi di Sjögren e Felty sono considerati parte dell'artrite reumatoide stessa. L’amiloidosi renale e l’aggiunta dell’artrite settica sono considerate complicanze.

L'amiloidosi viene rilevata istologicamente nel 20-25% dei casi di artrite reumatoide. Clinicamente si manifesta molto meno frequentemente ed è più probabile che sia correlata alla durata della malattia piuttosto che all'età e al sesso. Il sintomo più caratteristico è la proteinuria, che può essere determinata casualmente. A volte l'esistenza dell'amiloidosi è indicata da una VES elevata e dall'anemia nell'artrite reumatoide clinicamente inattiva. Possono essere rilevati anche splenomegalia e sindrome da malassorbimento. La diagnosi viene posta dopo un esame morfologico (biopsia della mucosa delle gengive o del retto). La biopsia renale ha un alto valore diagnostico.

La glomerulonefrite viene rilevata abbastanza spesso (35-60%), ma si manifesta con lieve proteinuria e microematuria (sindrome urinaria isolata) senza aumento della pressione sanguigna e sindrome dell'edema.

L'artrite settica è più spesso segnalata in soggetti trattati con glucocorticoidi. L'elevata temperatura corporea, l'aumento del volume articolare e i segni di un processo infiammatorio (gonfiore, iperemia, forte dolore) indicano la necessità di un'aspirazione immediata dell'essudato a fini diagnostici. L'esame microscopico dell'essudato rivela un gran numero di neutrofili. Con lo sviluppo dell'artrite settica, tutti i parametri della fase acuta cambiano in modo significativo.

Diagnostica

Rigidità mattutina che dura almeno 1 ora.

Gonfiore di tre o più articolazioni.

L'artrite delle articolazioni della mano è il gonfiore delle articolazioni del polso, delle metacarpo-falangee o delle interfalangee prossimali.

Simmetria dell'artrite.

Noduli reumatoidi.

Rilevazione di RF nel sangue.

Cambiamenti ai raggi X tipici dell'artrite reumatoide.

Secondo questi criteri, la diagnosi di artrite reumatoide è affidabile quando vengono rilevati almeno quattro criteri e i primi quattro segni elencati devono persistere per almeno 6 settimane (particolarmente importante nel periodo iniziale della malattia).

Diagnosi differenziale

L'AR dovrebbe essere differenziata da una serie di malattie accompagnate da danno articolare. La diagnosi differenziale è particolarmente difficile nella fase iniziale della malattia, quando non è presente la RF, così come nella forma articolare-viscerale della malattia.

L'artrite reumatoide dovrebbe essere differenziata dall'artrite reumatoide, dall'osteoartrite deformante, dalla sindrome articolare nel LES, dalla sclerodermia, dalla BD, dall'artrite psoriasica e dalla malattia di Reiter.

Nell'ARF (reumatismi), l'artrite è caratterizzata da volatilità e danni alle grandi articolazioni. La somministrazione di farmaci antireumatici (acido acetilsalicilico, fenilbutazone, indometacina) allevia rapidamente le alterazioni articolari. Il danno cardiaco viene prima: durante l'attacco iniziale il difetto non si è ancora formato, ma i segni della cardite reumatica sono chiaramente espressi. All'esordio dell'artrite reumatoide, la sindrome articolare non tende a regredire rapidamente se trattata con FANS; il cuore non è interessato. Con le recidive di poliartrite reumatica, il difetto cardiaco di solito è già chiaramente formato e se c'è una stenosi dell'orifizio aortico o della valvola mitrale, l'artrite reumatoide è completamente esclusa. L'esistenza di un'insufficienza mitralica o aortica non esclude l'artrite reumatoide, ma i cambiamenti emodinamici in un difetto che si sviluppa nell'artrite reumatoide sono molto insignificanti, a differenza delle malattie cardiache di origine reumatica. Infine, i cambiamenti articolari nei reumatismi sono completamente reversibili, il che non è il caso dell'artrite reumatoide.

Nell'OA vengono colpite soprattutto le articolazioni interfalangee distali, con la formazione di escrescenze ossee attorno ad esse (noduli di Heberden), così come le articolazioni della caviglia e del ginocchio. In futuro sono possibili danni alle articolazioni dell'anca e alle articolazioni della colonna vertebrale. La malattia si sviluppa nelle persone di mezza età e negli anziani, spesso in combinazione con un disturbo del metabolismo dei grassi. Il dolore si manifesta durante l’esercizio e scompare con il riposo; non c’è rigidità mattutina. Non ci sono indicatori di fase acuta. L'esame radiografico rivela cambiamenti che non sono caratteristici dell'artrite reumatoide (crescita eccessiva del tessuto osseo - osteofiti, osteosclerosi subcondrale, restringimento dello spazio articolare e lucidità racemose nelle epifisi).

La sindrome articolare nel LES e nella SSc non è considerata il sintomo principale. A differenza dell'artrite reumatoide, in queste malattie il primo posto è occupato dalle alterazioni cutanee, più caratteristiche della SSc, nonché dai danni agli organi interni (soprattutto nel LES). Nel LES e nella SSc, la miosite è solitamente pronunciata, spesso si verifica la sindrome di Raynaud (soprattutto nella SSD) e la sindrome muscoloscheletrica (difficoltà di deglutizione nella SSD), che di solito non si verifica nell'artrite reumatoide. Le alterazioni radiografiche delle articolazioni nel LES e nella SSc sono minori, ma differiscono da quelle dell'artrite reumatoide.

Infine, i cambiamenti immunologici sono significativamente pronunciati nel LES, mentre non sono espressi nella stessa misura nell’artrite reumatoide. L'osservazione dinamica dei pazienti ci consente di rilevare danni articolari predominanti nell'artrite reumatoide, viscerite e lesioni cutanee nel LES e nella SSc.

La spondilite anchilosante è caratterizzata da danni alle piccole articolazioni della colonna vertebrale, che si diffondono dal basso verso l'alto in una certa sequenza: articolazioni sacroiliache, colonna lombare, toracica e cervicale. La malattia si manifesta con mal di schiena persistente e mobilità limitata della colonna vertebrale. Le difficoltà nella diagnosi differenziale sorgono nella cosiddetta forma periferica della malattia, quando si nota una lesione predominante degli arti inferiori (articolazioni del ginocchio, della caviglia e dell'anca). I segni infiammatori acuti sono generalmente lievi. La malattia inizia gradualmente, gradualmente. Nella diagnosi differenziale, si dovrebbe prestare attenzione ai danni alla colonna vertebrale, in particolare alla regione iliosacrale. La BD colpisce prevalentemente i giovani uomini. La malattia è geneticamente determinata: l'antigene di istocompatibilità HLA B-27 è determinato nel 90-97% dei pazienti, mentre nella popolazione si riscontra nel 5-10% degli individui.

L’artrite psoriasica si verifica in circa il 5% dei pazienti affetti da psoriasi. Di solito vengono colpite le articolazioni distali delle mani e dei piedi, ma possono essere colpite anche altre articolazioni (inclusa la colonna vertebrale). L'esacerbazione del processo cutaneo è solitamente accompagnata da un aumento della gravità della poliartrite. La difficoltà della diagnosi è dovuta al fatto che le lesioni cutanee possono limitarsi alla formazione di singole placche, la cui individuazione richiede un esame approfondito del cuoio capelluto. A volte l’artrite si sviluppa prima delle lesioni cutanee. La RF è per lo più assente nel sangue. Gli indicatori di fase affilata sono di solito poco espressi.

La sindrome (malattia) di Reiter è una malattia acuta caratterizzata da una combinazione di poliartrite, uretrite e congiuntivite. In rari casi si notano disturbi intestinali e dermatiti della superficie plantare del piede. La malattia si sviluppa come reazione all'infezione da clamidia del sistema genito-urinario, in casi più rari - come risposta all'infezione da salmonella. La predisposizione ereditaria a tali reazioni è importante. La difficoltà della diagnosi è dovuta al fatto che in molti pazienti l'episodio di uretrite acuta, congiuntivite e disturbi intestinali è di breve durata o del tutto assente, e il decorso della sindrome articolare con la persistenza di alterazioni, l'esistenza di localizzazioni abbastanza pronunciate , segni generali e di laboratorio di infiammazione, così come rigidità mattutina, assomigliano a quelli dell'artrite reumatoide. Quando si effettua la diagnosi differenziale, va ricordato questo

La malattia di Reiter provoca danni asimmetrici alle articolazioni degli arti inferiori (ginocchia e caviglie), diffondendosi dal basso verso l'alto. L’artrite è spesso associata a sacroileite, malattia del tendine d’Achille e fascite plantare. Non ci sono praticamente cambiamenti nelle piccole articolazioni della mano. La RF non viene rilevata nel sangue.

La formulazione di una diagnosi clinica dettagliata deve corrispondere alle voci principali, alla classificazione operativa dell'artrite reumatoide e riflettere:

Caratteristiche cliniche e anatomiche (poliartrite, oligo, monoartrite, combinazione di danno articolare con viscerite o altre malattie);

Caratteristiche cliniche e immunologiche (esistenza o assenza di RF);

La gravità della malattia e la natura del decorso (progressione lenta o rapida, leggermente progressiva);

Grado di attività;

Caratteristiche dei raggi X (per fasi);

La capacità funzionale del paziente (conservata, persa, grado di perdita).

Trattamento

Il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide dovrebbe iniziare in un ospedale specializzato, evitando così di perdere tempo fino alla prescrizione di un trattamento efficace. Prima un paziente affetto da artrite reumatoide si ammala, prima riceverà un trattamento completo.

Per l'AR viene prescritto un trattamento complesso volto ad eliminare il processo infiammatorio nelle articolazioni, correggere i disturbi immunitari, ripristinare le funzioni delle articolazioni colpite e aumentare l'aspettativa di vita dei pazienti.

Il trattamento di base inizia immediatamente dopo aver stabilito la diagnosi di artrite reumatoide;

Si inizia con la prescrizione del farmaco più efficace;

La terapia di base viene continuata indefinitamente;

Se non si ottiene alcun effetto dall'uso sufficientemente prolungato del farmaco di base, è necessario sostituirlo;

Se non si ottiene alcun effetto dalla monoterapia, è necessario effettuare un trattamento di base combinato;

La terapia di base deve essere iniziata il più presto possibile, soprattutto nei pazienti con un titolo elevato di RF, un marcato aumento della VES, danni a più di 20 articolazioni e disturbi extra-articolari (noduli reumatici, danni agli organi interni).

Il metotrexato è attualmente considerato il farmaco di scelta. È considerato il gold standard per il trattamento dei sieropositivi attivi

RA.

Il metotrexato viene inizialmente prescritto a una dose di 7,5 mg (dose di prova), quindi aumentata gradualmente a 15-25 mg/settimana. Durante il trattamento è severamente vietato il consumo di alcolici (anche a piccole dosi) e di prodotti alimentari.

contenente caffeina. Il metotrexato deve essere assunto la sera una volta alla settimana. Dosi frazionate causano reazioni tossiche sotto forma di stomatite, lesioni gastrointestinali e raramente mielosoppressione. Per ridurre la gravità degli effetti collaterali, l'uso dei FANS (se il paziente li riceve) viene interrotto il giorno dell'assunzione del farmaco. 24 ore dopo l'assunzione di metotrexato, viene prescritto acido folico alla dose di almeno 1 mg/die (fino alla dose successiva). L'efficacia del trattamento viene valutata dopo 4-8 settimane. Quando si aumenta la dose di metotrexato, la valutazione della tossicità viene effettuata dopo sei giorni. La somministrazione parenterale viene utilizzata se non si riscontra alcun effetto dalla somministrazione orale o se si sviluppano reazioni tossiche.

Il nuovo farmaco di base, la leflunomide, viene prescritto alla dose di 100 mg/die per tre giorni, poi a 20 mg/die. L'effetto si verifica dopo 1-2 mesi. Possibili complicazioni sotto forma di diarrea, alopecia, eruzioni cutanee e prurito, nonché aumento della pressione sanguigna.

Il farmaco di base - sali d'oro - viene prescritto sotto forma di iniezioni intramuscolari: una dose di prova è di 10 mg, quindi il farmaco viene somministrato in una dose di 25-50 mg. L'effetto atteso si sviluppa dopo 3-6 mesi. La dose di mantenimento è di 50 mg una volta ogni 2-4 settimane. Il trattamento con sali d'oro è consigliato a tutti i pazienti con artrite reumatoide attiva (sia con artrite erosiva precoce che in fase avanzata di malattia) in assenza di evidenti controindicazioni (danni agli organi interni). Infatti la terapia con sali d'oro (crisoterapia) viene prescritta ai pazienti che presentano controindicazioni all'uso del metotrexato.

Un altro farmaco di base, la sulfasalazina, viene prescritto alla dose di 0,5 g/die in due somministrazioni (dopo i pasti). La dose viene gradualmente aumentata a 2-3 g/die. Il risultato atteso del trattamento si ottiene solitamente in 1-2 mesi. La sulfasalazina viene utilizzata principalmente per la bassa attività dell'artrite reumatoide. Può anche essere prescritto a pazienti a cui è controindicato il trattamento con metotrexato.

I farmaci citostatici come l’azatioprina, la ciclofosfamide, la penicillamina e la ciclosporina sono ormai usati raramente, principalmente a causa dello sviluppo di effetti collaterali e della mancanza di dati affidabili sul loro effetto sulla progressione del danno articolare. Sono prescritti principalmente a pazienti con artrite reumatoide refrattaria al metotrexato.

I farmaci aminochinolinici non vengono prescritti isolatamente. La loro prescrizione integra l'uso della sulfasalazina per la bassa attività dell'artrite reumatoide: l'idrossiclorochina viene prescritta per via orale alla dose di 400 mg/die in due dosi (dopo i pasti). L'effetto atteso si verifica dopo 2-6 mesi.

Attualmente viene utilizzato un farmaco geneticamente modificato contenente anticorpi monoclonali contro il TNF-α: infliximab. È il farmaco di scelta nei pazienti resistenti al trattamento con farmaci di base. Infliximab provoca una rapida dinamica positiva dei sintomi clinici e dei parametri di laboratorio (VES, CRP) e rallenta anche la progressione della distruzione articolare (indipendentemente dal sesso e dall'età). Una singola dose è di 3 mg/kg. Il farmaco viene riutilizzato alla stessa dose 2 e 6 settimane dopo la prima somministrazione, quindi ogni 8 settimane. Il trattamento con infliximab deve essere effettuato contemporaneamente all'uso di metotrexato. Un altro farmaco, il rituximab, contiene anticorpi monoclonali umani chimerici contro l'antigene dei linfociti B CD20+.

I FANS, che hanno effetti analgesici e antinfiammatori, vengono prescritti a quasi tutti i pazienti affetti da artrite reumatoide. Ciò è particolarmente importante poiché l'effetto terapeutico della terapia di base non si manifesta immediatamente dopo la sua somministrazione. L'effetto di questi farmaci si sviluppa solitamente durante le prime 24 ore, ma scompare quasi altrettanto rapidamente dopo la loro sospensione. I più comunemente usati sono naprossene (0,75-1 g/die), diclofenac (100-150 mg/die), ibuprofene (1,2-1,6 g), meloxicam (7,5 mg 2 volte al giorno), ketoprofene (alla dose di 100 -300 mg/die in due dosi), nimesulide (200-400 mg/die in due dosi) e celecoxib (200-400 mg/die in due dosi). Esiste una sensibilità individuale ai FANS, quindi l'effetto terapeutico dei singoli farmaci può variare. I FANS non influenzano la progressione della distruzione e la prognosi della malattia.

L'ingestione di glucocorticoidi a basse dosi per l'artrite reumatoide è prescritta molto raramente: con grave infiammazione delle articolazioni, febbre alta e lesioni viscerali. Il trattamento viene interrotto quando si verifica l'effetto dell'uso di farmaci a lunga durata d'azione - metotrexato e preparati a base di oro.

Da quanto sopra segue che i glucocorticoidi non vengono utilizzati isolatamente, ma solo in combinazione con farmaci di base. Se il processo infiammatorio in una qualsiasi articolazione persiste, è efficace la somministrazione intrarticolare di glucocorticoidi (depomedrol, metilprednisolone, betametasone).

I metodi fisioterapeutici (fonoforesi dell'idrocortisone, elettroforesi della ialuronidasi, procedure termiche) aiutano a ridurre il processo infiammatorio locale nelle articolazioni. Anche le applicazioni di dimetilsolfossido in combinazione con soluzioni di FANS sulle articolazioni più colpite hanno un effetto positivo sul dolore e sui segni di infiammazione.

Oltre ai farmaci e ai metodi fisioterapici, vengono utilizzati i cosiddetti metodi di trattamento non standard, che includono:

Plasmaferesi: rimozione del plasma sanguigno al fine di ridurre il contenuto di CEC;

Leucocitoferesi: rimozione dei linfociti;

Irradiazione esterna o intra-articolare delle articolazioni colpite con un raggio laser a bassa potenza per influenzare la membrana sinoviale;

Crioterapia (esposizione a temperature ultra-basse delle articolazioni) per ridurre la gravità del processo infiammatorio nell'articolazione;

Metodi chirurgici di trattamento (sinovectomia precoce, chirurgia ricostruttiva, sostituzione dell'articolazione interessata con una protesi).

Previsione

L’aspettativa di vita dei pazienti affetti da artrite reumatoide è di tre anni inferiore alla media per le donne e di sette anni per gli uomini. Tuttavia, poiché le cause di morte nei pazienti affetti da artrite reumatoide non differiscono da quelle della popolazione generale, nella maggior parte dei casi questa diagnosi non figura tra le cause di morte. Il tasso di mortalità dei pazienti con artrite reumatoide è più elevato rispetto alla popolazione generale. Le sue cause principali sono le malattie infettive e respiratorie, i danni ai reni e al tratto gastrointestinale. La prognosi per il ripristino della funzione articolare è resa sfavorevole dai seguenti fattori:

ry: insorgenza della malattia in giovane età, persistenza dell'attività del processo per più di un anno, elevato titolo RF e formazione di noduli reumatoidi.

Prevenzione

La prevenzione consiste nel prevenire l’esacerbazione delle malattie e l’ulteriore progressione del danno articolare. In relazione ai parenti del paziente è possibile la prevenzione primaria, consistente nella prevenzione dell'ipotermia e nel trattamento accurato delle malattie infettive intercorrenti.

Osteoartrosi

L'osteoartrosi (OA) è un gruppo eterogeneo di malattie di varia eziologia con segni ed esiti biologici, morfologici e clinici simili, che si basano sul danno a tutti i componenti dell'articolazione, principalmente cartilagine, osso subcondrale, membrana sinoviale, legamenti, capsula e periarticolare muscoli.

La degenerazione della cartilagine articolare è un normale processo fisiologico che si verifica nel 100% degli individui di età superiore ai 60 anni. Fasi della degenerazione legata all'età del tessuto cartilagineo:

Ridurre il contenuto di condroitin solfato, portando a un cambiamento nelle proprietà idrodinamiche della cartilagine e nella velocità di diffusione dei nutrienti;

Sostituzione della sostanza principale della cartilagine con tessuto connettivo a causa della morte dei condrociti;

Perdita di elasticità e compattezza della cartilagine;

Disintegrazione del tessuto cartilagineo, formazione di ulcerazioni con esposizione dell'osso sottostante nella zona di maggior carico (di solito al centro della superficie articolare dell'osso).

Con l'OA, la degenerazione della cartilagine avviene in modo simile a quello descritto, ma prima e più velocemente, accompagnata da cambiamenti nei tessuti circostanti.

L’OA è la malattia articolare più comune. L'incidenza è di 8,2 casi ogni 100mila abitanti, la prevalenza è del 20%. L'OA non è fatale. La malattia di solito inizia dopo i 40 anni. I suoi segni radiologici si riscontrano nel 50% delle persone di età superiore ai 55 anni e nell'80% delle persone di età superiore ai 75 anni. Il danno all'articolazione del ginocchio (gonartrosi) è più spesso registrato nelle donne e all'articolazione dell'anca (coxartrosi) negli uomini.

Eziologia

Esistono OA primarie e secondarie. L'OA primaria è l'invecchiamento precoce della cartilagine delle articolazioni che non erano state precedentemente interessate dal processo patologico. L'OA secondaria è un danno alla cartilagine delle articolazioni precedentemente esposte a influenze patologiche.

Nell’OA primaria, i seguenti fattori sono importanti:

Genetico (nelle famiglie con pazienti con OA, la malattia è registrata 2 volte più spesso rispetto al gruppo di controllo), associato a difetti nel gene del collagene di tipo II;

Endocrino (durante la menopausa, l'OA si sviluppa a un ritmo più rapido);

Microtraumi permanenti delle articolazioni a causa di un'attività fisica inadeguata (in particolare sportiva).

Nell'OA secondaria si nota una diminuzione della resistenza della cartilagine allo stress fisiologico dovuta a:

Lesioni alla cartilagine;

Disturbi statici congeniti;

Debolezza di muscoli e legamenti;

Precedentemente soffriva di artrite;

Disturbi della congruenza delle superfici articolari.

Patogenesi

Nell’OA, tutti gli stadi della degenerazione cartilaginea legata all’età si verificano più velocemente e in età più giovane. Tre fattori giocano un ruolo nella patogenesi dell’OA:

Cambiamenti nelle superfici articolari dell'osso (cartilagine e parti sottostanti dell'osso);

Infiammazione della sinovia (sinovite reattiva);

Alterazioni fibro-sclerotiche della membrana sinoviale.

La patogenesi dell'OA si basa sull'interruzione del normale metabolismo del tessuto cartilagineo con una predominanza dei processi catabolici su quelli anabolici. La ridotta produzione di mediatori ed enzimi durante i cambiamenti patologici nei condrociti include la sintesi di citochine proinfiammatorie, in particolare IL-1, sotto l'influenza della quale i condrociti sintetizzano le proteinasi che causano la degradazione del proteoglicano del collagene e della cartilagine. Inoltre, vengono sintetizzate le prostaglandine, che prendono parte allo sviluppo dell'infiammazione non specifica, e si verifica un'eccessiva formazione di ossido nitrico, che ha anche un effetto tossico sulla cartilagine.

La sostanza principale della cartilagine (mucopolisaccaridi acidi e neutri) che ricopre la superficie articolare degenera e scompare in alcuni punti, sostituita da tessuto connettivo denso. I condrociti muoiono, la cartilagine diventa opaca, secca, perde elasticità e può rompersi e ulcerarsi, esponendo l’osso sottostante.

Questo processo non è identico all'artrite erosiva nell'artrite reumatoide, in cui la distruzione della cartilagine viene effettuata dal tessuto connettivo lasso - pannus. Con l'OA, l'osteosclerosi si sviluppa a livello subcondrale e le escrescenze ossee - osteofiti - compaiono sulla periferia delle superfici articolari. Le alterazioni fibro-sclerotiche coinvolgono la capsula articolare e la membrana sinoviale. Inoltre, si verificano cambiamenti fibrosi nell'apparato legamentoso, accompagnati da calcificazione, che porta alla sublussazione dell'articolazione.

La sinovite reattiva (infiammazione della membrana sinoviale) si verifica a causa dell'irritazione dei detriti intrarticolari - pezzi di necrotico

cartilagine delle gambe. A volte si nota ipertrofia dei villi sinoviali con metaplasia cartilaginea o ossea. Il distacco di tali villi alterati porta alla formazione di “topi” articolari.

Quadro clinico

L'OA è registrata principalmente nelle donne di età compresa tra 40 e 60 anni. Il sintomo principale è considerato la sindrome articolare. Si distinguono le seguenti forme principali di danno articolare nell'OA:

Il danno all'articolazione dell'anca - coxartrosi - è la forma più grave della malattia, riscontrata nel 40% di tutti i casi di OA;

Danni all'articolazione del ginocchio - gonartrosi - si registrano nel 33% dei casi (la forma primaria si verifica soprattutto nelle donne in menopausa, la forma secondaria - a seguito di lesioni articolari e disturbi statici);

Danni alle articolazioni interfalangee distali con formazione di nodi di Heberden (escrescenze ossee nell'area articolare) si riscontrano in 1/3 di tutti i pazienti con OA (registrati principalmente nelle donne in menopausa);

Danni alle articolazioni della colonna vertebrale, ai dischi intervertebrali (spondilosi o osteocondrosi spinale) e alle articolazioni intervertebrali sinoviali (spondiloartrosi).

SU prima fase della ricerca diagnostica Viene scoperto il disturbo principale del paziente: dolore all'articolazione colpita e qualche limitazione della sua mobilità. Il dolore è associato al carico sull'articolazione interessata, motivo per cui sono chiamati meccanici. Di solito iniziano inosservati e inizialmente i pazienti lamentano solo un dolore vago e di bassa intensità nelle articolazioni colpite (un'articolazione). Di norma compaiono verso la fine della giornata e scompaiono con il riposo. Man mano che si sviluppano cambiamenti patologici nell'articolazione, il dolore diventa più intenso e dura più a lungo ed è sufficiente una piccola quantità di attività fisica perché si manifesti. All'inizio del cammino si notano i cosiddetti dolori iniziali. A poco a poco, il paziente “si abitua” e si attenuano, ma man mano che il carico continua, ricompaiono e scompaiono (diminuiscono) solo quando cessa. Il dolore alle articolazioni colpite (anca, colonna vertebrale) può verificarsi durante la permanenza prolungata in una posizione fissa - quando si lavora da seduti, si rimane a lungo in posizione eretta, ecc. Per ridurre il dolore, il paziente deve assolutamente cambiare posizione. Le cause del dolore non sono associate al danno alla cartilagine stessa, poiché è priva di terminazioni nervose. Sono determinati da danni alle ossa, alle articolazioni (stiramento della capsula articolare alterata e dell'apparato legamentoso, compressione delle terminazioni nervose da parte del tessuto fibroso della capsula articolare) e dei tessuti periarticolari. Un posto speciale è occupato dalla sinovite reattiva (tenosinovite), causata dall'irritazione della membrana sinoviale con detriti, nonché dall'influenza di fattori non specifici - ipotermia o attività fisica eccessiva. Con lo sviluppo della sinovite reattiva, i pazienti notano gonfiore dell'articolazione interessata, un aumento del suo volume e un forte aumento del dolore durante il movimento. A volte si nota un aumento della temperatura corporea a livelli subfebbrili.

Il movimento dell'articolazione all'inizio dello sviluppo del processo patologico è leggermente limitato a causa del dolore. In futuro, con lo sviluppo di cambiamenti nella capsula articolare e nell'apparato legamentoso, l'ampiezza dei movimenti potrebbe essere significativamente limitata (specialmente nella coxartrosi). In alcuni casi si sviluppa il cosiddetto blocco articolare, caratterizzato da un improvviso dolore acuto e dall'impossibilità quasi totale di movimento dell'articolazione, causato dal pizzicamento del “mouse” articolare tra le superfici articolari. Un sintomo caratteristico dell'OA è il crepitio (scricchiolio, crepitio o cigolio) nelle articolazioni durante il movimento, derivante da una violazione della congruenza delle superfici articolari.

I pazienti con lesioni spinali presentano reclami unici. Si nota non solo dolore nell'area colpita quando si rimane in una posizione fissa a lungo, ma anche dolore in altri luoghi (ad esempio, al petto, che a volte simula l'angina, così come agli arti inferiori, che è combinato con debolezza del i muscoli della coscia).

SU la seconda fase della ricerca diagnostica i cambiamenti possono essere rilevati nelle articolazioni colpite. Pertanto, le articolazioni interfalangee distali delle mani diventano meno mobili, in esse si sviluppa anchilosi e compaiono formazioni nodulari: i nodi di Heberden, rappresentati da escrescenze ossee. Le stesse formazioni ossee possono essere localizzate nelle articolazioni interfalangee prossimali (nodi di Bouchard). Le falangi delle unghie delle dita diventano gradualmente curve e affilate.

Le sublussazioni possono verificarsi nelle piccole articolazioni della mano, del piede e della caviglia a causa di uno sforzo fisico eccessivo e di lesioni ripetute.

In caso di danni ai dischi intervertebrali e alle articolazioni della colonna vertebrale, può verificarsi dolore quando si toccano i processi spinosi delle vertebre, nonché sintomi della sindrome radicolare secondaria dovuta alla compressione delle radici nervose da parte degli osteofiti.

Se è interessata l'articolazione dell'anca, a causa dell'accorciamento dell'arto dovuto all'appiattimento della testa del femore, l'andatura è compromessa. Le alterazioni fibrosclerotiche della capsula articolare compromettono l'abduzione dell'arto. L'atrofia dei muscoli della coscia si sviluppa gradualmente.

Si può rilevare una deformazione dell'articolazione del ginocchio, causata dall'ispessimento e dal restringimento della capsula articolare del ginocchio e associata alla formazione di osteofiti.

Alla palpazione si rileva dolorabilità nella parte mediale dello spazio articolare e nei punti in cui i tendini si attaccano alle ossa. Con lo sviluppo della sinovite secondaria, si verifica il gonfiore dell'articolazione interessata, la palpazione diventa dolorosa e l'ampiezza del movimento diminuisce. La sensibilità della punta delle dita diminuisce, si verificano parestesia e sensazione di intorpidimento.

Un esame fisico può confermare la diagnosi corretta.

SU terza fase della ricerca diagnosticaè necessario respingere una serie di malattie che si verificano con una sindrome articolare simile e anche chiarire la natura e la gravità del danno articolare.

L'esame del sangue periferico non rivela alcun cambiamento patologico. Solo con la sinovite reattiva è lieve

ma indicatori pronunciati della fase acuta (aumento della VES a 20-25 mm/h e aumento del contenuto di PCR).

Gli esami del sangue biochimici e immunologici non hanno mostrato cambiamenti: cellule RF, ANF, LE, nonché anticorpi contro il tessuto muscolare liscio e il DNA.

L'esame radiografico delle articolazioni rivela cambiamenti progressivi che aumentano parallelamente alla durata della malattia e alla gravità dei sintomi clinici. Ci sono quattro fasi di cambiamenti radiologici:

Stadio I: spazio articolare normale, gli osteofiti sono leggermente espressi;

Stadio II: osteofiti pronunciati, leggero restringimento dello spazio articolare;

Stadio III: osteofiti multipli, evidente restringimento dello spazio articolare, moderata deformazione delle superfici articolari dell'osso, osteosclerosi subcondrale;

Stadio IV: pronunciati numerosi osteofiti e restringimento dello spazio articolare, osteosclerosi profonda, deformazione significativa delle superfici articolari.

Quando la colonna vertebrale è danneggiata, si notano i seguenti tipi di danno:

Spondilosi - si formano spine lungo i bordi dei corpi vertebrali - i cosiddetti osteofiti;

Spondiloartrosi: danno alle articolazioni della colonna vertebrale (come è noto, ogni vertebra toracica ha quattro articolazioni intervertebrali e due spine costali);

L'osteocondrosi è una lesione dei dischi intervertebrali, spesso con formazione di ernie di Schmorl e prolasso del nucleo della polpa del disco intervertebrale in una direzione o nell'altra.

Diagnostica

La diagnosi di OA viene effettuata sulla base del rilevamento di segni clinici caratteristici (dolore, velocità di progressione della malattia, natura del danno a determinate articolazioni) e di dati radiografici. Quando si stabilisce una diagnosi, è necessario tenere conto dell'età, del sesso e dei fattori che possono causare OA del paziente.

L'Istituto di Reumatologia della Federazione Russa (1993) ha proposto i criteri per l'OA.

Criteri clinici:

Dolore articolare che si manifesta alla fine della giornata e (o) nella prima metà della notte;

Dolore articolare che si manifesta durante l'attività fisica e diminuisce con il riposo;

Deformazione articolare dovuta a crescita ossea (compresi i nodi di Heberden e Bouchard).

Criteri radiologici:

Restringimento dello spazio articolare;

Osteosclerosi;

Osteofitosi.

I primi due criteri di ciascun gruppo sono considerati di base e il terzo aggiuntivo. Per stabilire una diagnosi di OA è necessario individuare i primi due criteri clinici e radiologici.

Allo stesso tempo, è necessario escludere una serie di malattie in cui il danno articolare assomiglia al quadro clinico dell'OA. Innanzitutto è necessario escludere l'artrite reumatoide negli anziani. La diagnosi differenziale si basa sui seguenti segni. Il danno alle grandi articolazioni nell’artrite reumatoide si verifica dopo un lungo periodo di malattia. L'artrite reumatoide stessa esordisce con un danno alle piccole articolazioni della mano e del piede (interfalangea prossimale, ma non distale, tipica dell'OA). I nodi di Heberden vengono talvolta confusi con noduli reumatoidi, ma questi ultimi sono caratterizzati da una diversa localizzazione (sotto la pelle delle articolazioni del gomito). Durante lo studio del liquido sinoviale nell'OA, non vengono rilevati segni di infiammazione caratteristici dell'artrite reumatoide e una biopsia della membrana sinoviale rivela fibrosi e piccola infiltrazione cellulare.

La formulazione di una diagnosi clinica dettagliata dovrebbe tenere conto:

Localizzazione della lesione;

Fase della malattia (esacerbazione, remissione);

L'esistenza di cambiamenti secondari nei muscoli, nelle radici nervose, ecc. Trattamento

Il trattamento dell’OA continua ad essere un problema complesso e non sufficientemente risolto.

Il trattamento complesso è prescritto con i seguenti obiettivi:

Rallentare la progressione del processo patologico;

Ridurre la gravità del dolore è il motivo principale per cui un paziente si rivolge a un medico;

Normalizzazione dei processi metabolici nella cartilagine articolare;

Migliorare le funzioni delle articolazioni colpite.

Poiché l’aumento del peso corporeo e la diminuzione del tono muscolare sono fattori di rischio per lo sviluppo e la progressione dell’OA, la normalizzazione del peso e il rafforzamento dei muscoli sono aree importanti per il trattamento della malattia.

L'eliminazione del dolore è assicurata dalla somministrazione di analgesici non narcotici ad azione centrale (paracetamolo), FANS e cosiddetti condroprotettori.

In caso di dolore moderato senza segni di infiammazione (sinovite), deve essere prescritto periodicamente un analgesico non narcotico ad azione centrale (paracetamolo in una dose fino a 4 g/die). Il suo vantaggio rispetto ai FANS è che è meno probabile che si sviluppino effetti collaterali a carico del tratto gastrointestinale.

Nei pazienti con dolore grave e persistente, spesso associato non solo a fattori meccanici, ma anche a fenomeni infiammatori (sinovite), i FANS sono considerati i farmaci di scelta. L'uso più preferibile è l'ibuprofene (1200-1400 mg/giorno), il ketoprofene (100 mg/giorno) e il diclofenac (100 mg/giorno). I FANS sono efficaci se usati in dosi più piccole,

che nel trattamento dell’artrite reumatoide. È considerato razionale iniziare il trattamento con una dose completa. Una volta raggiunto l'effetto analgesico, questo viene ridotto al livello di mantenimento richiesto. Se la condizione migliora, i FANS vengono interrotti, ma se la condizione peggiora, vengono prescritti nuovamente. L'uso di piroxicam e indometacina è sconsigliato in quanto riducono l'effetto di altri farmaci che il paziente anziano potrebbe assumere (ad esempio farmaci antipertensivi). Inoltre, l’indometacina ha un effetto condrodistruttivo e il suo utilizzo può contribuire alla progressione della degenerazione della cartilagine. Nei pazienti anziani che assumono FANS si deve tenere in considerazione la possibilità di sviluppare gastrite erosiva, pertanto si raccomanda di prescrivere farmaci che causano il blocco selettivo della cicloossigenasi-2 (COX-2) - meloxicam (7,5 mg/die) o celecoxib (a una dose di 100-200 mg/die).

Il tramadolo (un analgesico oppioide) viene utilizzato per un breve periodo per alleviare il dolore intenso quando il paracetamolo o i FANS sono inefficaci o quando non è possibile prescrivere dosi ottimali di questi farmaci. Il tramadolo viene prescritto alla dose di 50 mg/die con aumento graduale fino a 200-300 mg/die.

Le applicazioni di dimetilsolfossido sull'articolazione interessata (specialmente con l'aggiunta di una soluzione di FANS) hanno un effetto analgesico.

Inoltre, viene eseguita la somministrazione intraarticolare di vari farmaci:

La somministrazione intrarticolare di glucocorticoidi è raccomandata per l'OA accompagnata da sintomi di infiammazione. L'effetto del trattamento (riduzione del dolore e dei sintomi dell'infiammazione) dura da 1 settimana a 1 mese. Vengono utilizzati metilprednisolone (alla dose di 20-40 mg) e triamcinolone (alla dose di 20-40 mg). La frequenza di somministrazione non deve superare le 2-3 volte l'anno.

I derivati dello ialuronato per la somministrazione intrarticolare (osteonile) riducono il dolore alle articolazioni del ginocchio. L'effetto dura dai 3 ai 12 mesi.

I componenti naturali della cartilagine articolare (condroprotettori) - condroitin solfato e glucosamina - sono considerati farmaci molto efficaci.

Il condroitin solfato viene utilizzato per un lungo periodo (sono possibili cicli ripetuti) alla dose di 1000-1500 mg/die in 2-3 dosi, che consente di ridurre la dose di FANS. La glucosamina, che viene prescritta alla dose di 1500 mg/die una volta per almeno 6 mesi (cicli ripetuti), ha efficacia e tollerabilità simili.

Il condroprotettore Afletop viene iniettato nell'articolazione del ginocchio 2 volte a settimana (cinque iniezioni in totale). Il suo utilizzo è combinato con la somministrazione orale di 2-3 compresse di condroitin solfato + glucosamina (alla dose di 500 mg + 500 mg al giorno). La condroitin solfato + glucosamina viene assunta per sei mesi. Questo corso combinato viene effettuato fino a 2 volte l'anno.

Il farmaco a base di acido ialuronico Suplazin viene iniettato nell'articolazione una volta alla settimana (un ciclo di tre iniezioni). La suplazina viene anche associata alla somministrazione orale di condroitin solfato + glucosamina (almeno sei mesi).

Il miglioramento delle funzioni delle articolazioni interessate si ottiene utilizzando metodi di trattamento fisioterapici: terapia fisica, procedure termali (bagni di paraffina, ozocerite) ed elettriche (correnti UHF o ultrasuoni sull'area delle articolazioni interessate). Elettroforesi della ialuronidasi e del ca-

ioduro di litio*, che favorisce il riassorbimento del tessuto fibroso della capsula articolare e dei tendini attaccati all'articolazione.

Dopo che l'esacerbazione si è attenuata e il dolore è diminuito, il trattamento sanatorio (fango terapeutico, bagni radioattivi o solforati) ha un buon effetto.

Il trattamento chirurgico (operazioni artroscopiche per rimuovere i detriti cartilaginei) è considerato abbastanza efficace. La sostituzione con endoprotesi dell'articolazione dell'anca o del ginocchio viene eseguita solo in caso di gravi danni invalidanti a queste articolazioni.

Previsione

L'OA (soprattutto primaria) raramente porta alla disabilità, ma quando il processo è localizzato nell'articolazione dell'anca, a causa della limitazione dei movimenti che progredisce rapidamente, il paziente diventa disabile.

Prevenzione

La prevenzione primaria si riduce alla lotta contro fattori esterni che possono contribuire allo sviluppo di alterazioni degenerative della cartilagine articolare (prevenzione di microtraumi permanenti delle articolazioni e sovraccarico funzionale a lungo termine, normalizzazione del peso corporeo, ecc.).

GOTTA

La gotta è una malattia causata da un disturbo del metabolismo delle purine, caratterizzata da iperuricemia, artrite ricorrente acuta e successivamente cronica e danno renale.

L'essenza della malattia è una violazione del metabolismo dell'acido urico, a seguito della quale i cristalli di urato monosodico si depositano nelle articolazioni e nel tessuto periarticolare, che porta allo sviluppo dell'artrite. Inoltre, si nota la formazione eccessiva di calcoli di urato nella pelvi renale e nel tratto urinario, nonché lo sviluppo della nefrite interstiziale.

L’aumento dei livelli di acido urico nel corpo è dovuto a tre meccanismi:

Metabolico: aumento della sintesi di acido urico;

Renale: diminuzione dell'escrezione di acido urico da parte dei reni;

Misto: un moderato aumento della sintesi dell'acido urico in combinazione con una diminuzione della sua escrezione da parte dei reni.

Tutti questi meccanismi di disturbi del metabolismo dell'acido urico sono coinvolti nello sviluppo della gotta.

L'iperuricemia si riscontra nel 4-12% della popolazione, ma la gotta colpisce lo 0,1-1% della popolazione. L'incidenza dell'artrite gottosa nelle diverse popolazioni varia e varia da 5 a 50 casi su 1000 uomini e 1-9 casi su 1000 donne. Il rischio di gotta aumenta con l’aumento dei livelli di acido urico. Il picco di incidenza si verifica all'età di circa 40-50 anni negli uomini e oltre i 60 anni nelle donne (prima della menopausa le donne praticamente non soffrono di gotta). Rapporto maschi/femmine

tra i pazienti è 2-7:1. Un attacco acuto di gotta negli adolescenti e nei giovani adulti è raro. Di solito è causato da un difetto primario o secondario nella sintesi dell'acido urico.

Eziologia

Ci sono gotta primaria e secondaria.

La gotta primaria (idiopatica) è una malattia ereditaria determinata dall'azione simultanea di più geni patologici. Oltre alla predisposizione ereditaria, un fattore nutrizionale gioca un ruolo nel suo sviluppo: aumento del consumo di alimenti con un contenuto eccessivo di purine, grassi, carboidrati e alcol.

La gotta secondaria è il risultato dell'iperuricemia che si verifica in alcune malattie: tumori ematologici, neoplasie, malattie renali, insufficienza cardiaca, alcune malattie metaboliche ed endocrine, nonché quando si assumono farmaci che aumentano la concentrazione di acido urico nel sangue (diuretici, salicilati , farmaci citostatici, glucocorticoidi ).

Patogenesi

Con la gotta c'è una violazione del rapporto tra sintesi ed escrezione di acido urico dal corpo.

A causa di una disfunzione geneticamente determinata degli enzimi coinvolti nel metabolismo delle purine (ridotta attività o assenza di glucosio-6-fosfatasi, ipoxantina fosforibosiltransferasi, ecc.), aumenta la sintesi dell'acido urico e si verifica una costante iperuricemia. D'altra parte, diminuisce l'escrezione di urato da parte dei reni. Come risultato di questi processi, l'accumulo e la deposizione di urato avviene nel corpo, principalmente nel tessuto connettivo delle articolazioni, nei reni e in altri tessuti.

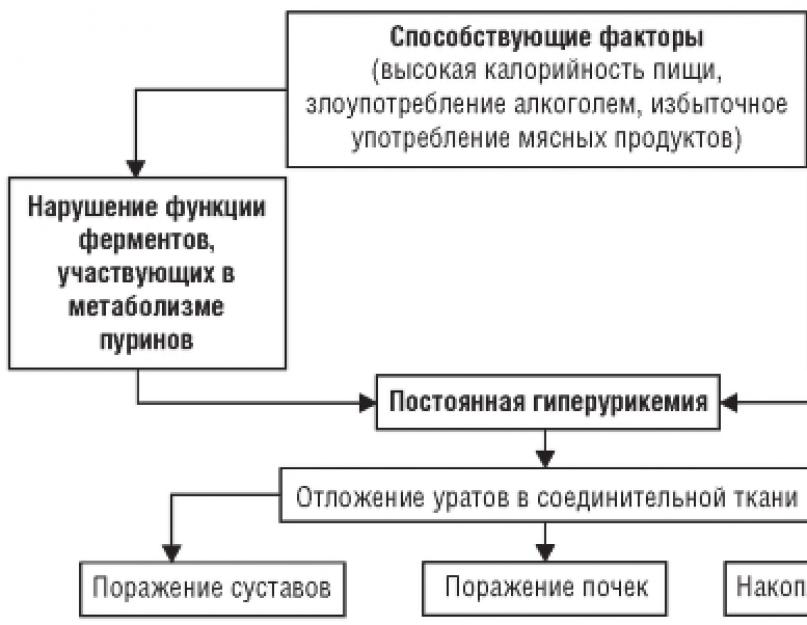

Sotto l'influenza dei cristalli di urato, la stimolazione dei mediatori proinfiammatori (IL-1, TNF-α, IL-8, IL-6, fosfolipasi A 2, anafilotossine, ecc.) avviene da parte dei fagociti, delle cellule sinoviali e di altri componenti del giunto. Di conseguenza, i neutrofili penetrano nella cavità articolare, dove avviene la fagocitosi dei cristalli. I cristalli di urato danneggiano il lisosoma dei neutrofili, promuovendo un ulteriore rilascio di enzimi lisosomiali e lo sviluppo dell'infiammazione. I principali collegamenti nella patogenesi della gotta sono presentati in Fig. 8-1.

Quadro clinico

Il quadro clinico della malattia è rappresentato da varie sindromi.

Attacchi ricorrenti di artrite gottosa acuta (il più delle volte monoartrite). La base dell'artrite acuta è la precipitazione acuta di urati cristallini nel liquido sinoviale con successiva fagocitosi da parte dei neutrofili. I leucociti fagocitici vengono successivamente distrutti e molti enzimi lisosomiali penetrano nella cavità articolare, provocando una reazione infiammatoria della membrana sinoviale.

Riso. 8-1. Patogenesi della gotta

lochki e tessuti periarticolari - artrite. Nello sviluppo del danno articolare, si distinguono:

Gotta interictale (intervallo);

Gotta tofi cronica.

Danno renale sotto forma di urolitiasi e rene gottoso (nefrite interstiziale, raramente glomerulonefrite diffusa). La base del rene gottoso è la deposizione di urato o acido urico nel midollo, meno spesso nella corteccia renale. I depositi sono di natura focale e si trovano nel tessuto interstiziale. Intorno a loro si sviluppa una reazione infiammatoria. Il coinvolgimento glomerulare viene raramente rilevato. È caratterizzata da ispessimento delle pareti dei capillari, proliferazione cellulare, depositi ialini e sclerosi glomerulare.

Danni ai tessuti periferici (deposizione di urati, formazione di linfonodi gottosi specifici della gotta). La gotta è spesso associata ad altre malattie metaboliche: diabete mellito, disturbi del metabolismo dei grassi, nonché aterosclerosi e ipertensione.

Ah prima fase della ricerca diagnosticaè possibile ottenere informazioni sull'insorgenza della malattia, sui segni caratteristici dell'artrite gottosa acuta e sull'ulteriore coinvolgimento delle articolazioni nel processo patologico, nonché sull'esistenza e sulla gravità della sindrome renale.

La gotta si manifesta molto spesso come attacchi di artrite gottosa acuta, che spesso si verificano in un contesto di completa salute negli uomini di età superiore ai 30 anni. Fattori che provocano un attacco: ipotermia, traumi minori, lunghe camminate, abuso di alcol o cibi ricchi di carne grassa, malattie infettive intercorrenti. L'attacco inizia improvvisamente (di solito di notte) e si manifesta con un dolore acuto all'articolazione metatarso-falangea dell'alluce (meno spesso in altre articolazioni) del piede, della caviglia,

ginocchio, gomito ed estremamente raramente - nell'articolazione del polso. Il dolore severo si verifica a riposo e si intensifica quando si abbassa l'arto. Al culmine del dolore è possibile aumentare la temperatura corporea fino a 38-39 °C. L'articolazione si gonfia, la pelle sopra di essa diventa viola-bluastra. L'attacco dura da 3 a 10 giorni, dopo di che il dolore scompare completamente, la funzione dell'articolazione viene ripristinata e all'esterno assume una forma normale. Nel tempo si nota una riduzione dei periodi interictali con un aumento della durata del dolore articolare. Anche altre articolazioni sono coinvolte nel processo patologico. Nel corso degli anni, i pazienti notano deformazioni e mobilità limitata delle articolazioni (principalmente degli arti inferiori). Quando i reni sono coinvolti nel processo patologico (sviluppo dell'urolitiasi), si verificano attacchi di colica renale, accompagnati da tutti i segni caratteristici; le pietre passano periodicamente.

SU la seconda fase della ricerca diagnostica Durante un attacco vengono rilevati segni caratteristici dell'artrite gottosa acuta: gonfiore dell'articolazione, forte dolore alla palpazione e scolorimento della pelle sopra l'articolazione. Nel periodo interictale, tutti i cambiamenti articolari scompaiono.

Con il passare del tempo aumentano i cambiamenti persistenti nelle articolazioni delle estremità (solitamente quelle inferiori) e compaiono segni di poliartrite cronica: si verificano deformazioni, mobilità articolare limitata, deformazioni dovute a depositi nodulari e escrescenze ossee, sublussazioni delle dita, contratture e scricchiolii violenti nelle articolazioni del ginocchio e della caviglia. I pazienti perdono la capacità di lavorare e hanno difficoltà a muoversi.

Quando la malattia dura più di 3-5 anni si formano i tofi, noduli specifici della gotta, rappresentati dalla deposizione di urati e circondati da tessuto connettivo. Sono localizzati principalmente sulle orecchie e sui gomiti, meno spesso sulle dita delle mani e dei piedi. I tofi talvolta si rammolliscono e si aprono spontaneamente con formazione di fistole, attraverso le quali fuoriesce una massa biancastra (cristalli di urato di sodio). L'infezione delle fistole è rara. Con lo sviluppo di un rene gottoso, si verifica l'ipertensione. La gotta contribuisce allo sviluppo di disturbi del metabolismo lipidico e dell'aterosclerosi, contribuisce alla progressione dell'ipertensione e di altre malattie del sistema cardiovascolare (ad esempio la malattia coronarica).

SU terza fase della ricerca diagnostica Potere:

Confermare il danno articolare caratteristico;

Rilevare danni renali;

Dettagliare il grado dei disturbi del metabolismo delle purine.

L'esame a raggi X delle articolazioni colpite rivela cambiamenti che si sviluppano nei casi più gravi, una lunga durata della malattia e l'insorgenza dell'artrite in giovane età. I cambiamenti più significativi:

Difetti rotondi (“timbrati”) delle epifisi delle ossa, circondati da un bordo sclerotico;

Difetti a forma di cisti che distruggono l'osso corticale;

Ispessimento ed espansione dell'ombra dei tessuti molli a causa della deposizione di urati in essi.

Il danno renale - rene gottoso - si manifesta con proteinuria e cilindruria (solitamente minori). In caso di sviluppo di urolitiasi

le malattie con proteinuria moderata notano ematuria e un gran numero di cristalli di acido urico nel sedimento. Dopo un attacco di colica renale, l'ematuria si intensifica.

L’insufficienza renale si sviluppa raramente a causa di un danno renale. I suoi segni sono un aumento della concentrazione di creatinina nel sangue, una forte diminuzione della filtrazione e una densità relativa delle urine inferiore a 1015.

La violazione del metabolismo delle purine è rappresentata dall'iperuricemia (0,24-0,50 mmol/l o 4-8,5 mg in 100 ml di urina).

Durante un attacco di artrite gottosa, si nota la presenza di indicatori della fase acuta nel sangue (leucocitosi neutrofila, aumento della VES, aumento dei livelli di fibrinogeno, α 2 -globulina e CRP), che scompaiono dopo la cessazione dell'attacco.

Diagnostica

La diagnosi della malattia si basa sul rilevamento di attacchi caratteristici di dolori articolari, tofi gottosi, iperuricemia, cristalli di sali di acido urico nel liquido sinoviale e caratteristici cambiamenti radiologici.

Attualmente, per stabilire una diagnosi vengono utilizzati i cosiddetti criteri di classificazione:

Rilevazione di cristalli caratteristici nel liquido articolare;

Rilevazione di tofi contenenti acido urico, che viene confermata con un metodo chimico o mediante microscopia di polarizzazione;

Rilevamento di sei dei seguenti 12 sintomi:

Storia di più di un attacco di artrite acuta;

L'infiammazione articolare raggiunge il suo massimo il primo giorno di malattia;

Monoartrite;

Iperemia della pelle sopra l'articolazione interessata;

Gonfiore e dolore alla prima articolazione metatarso-falangea;

Danno unilaterale alla prima articolazione metatarso-falangea;

Danno unilaterale alle articolazioni del piede;

Sospetto di tofi;

Iperuricemia;

Gonfiore articolare asimmetrico;

Cisti sottocorticali senza erosione (alla radiografia);

Risultati negativi della coltura del liquido sinoviale.

Sei o più criteri clinici si riscontrano nell'88% dei pazienti con gotta, in meno del 3% dei pazienti con artrite settica e nell'11% dei pazienti con artropatia da pirofosfato.

Diagnosi differenziale

La gotta deve essere differenziata da una serie di malattie che si manifestano come danni sia acuti che cronici alle articolazioni. La diagnosi differenziale si basa sulle seguenti caratteristiche della gotta e delle malattie con un quadro clinico simile.

I noduli di Heberden, tipici dell'OA, sono talvolta considerati tofi gottosi, ma nell'OA i noduli si trovano nell'area interfalangea distale

le articolazioni superiori delle dita, dove i tofi non sono localizzati. A differenza dei tophi, i nodi di Heberden hanno una consistenza densa. Inoltre, nell'artrosi sono colpite principalmente le grandi articolazioni (anca e ginocchio), mentre nella gotta sono colpite il metatarso-falangea (97%) e la caviglia (50%). I cambiamenti nelle articolazioni del ginocchio vengono registrati meno frequentemente (nel 36% dei casi). Non vi è alcuna storia di attacchi tipici di artrite acuta nell'OA.