Общеизвестно, что химия и биология долгое время шли каждая своим собственным путем, хотя давней мечтой химиков было создание в лабораторных условиях живого организма.

Резкое укрепление взаимосвязи химии с биологией произошло в результате создания А.М. Бутлеровым теория химического строения органических соединений. Руководствуясь этой теорией, химики-органики вступили в соревнование с природой. Последующие поколения химиков проявили большую изобретательность, труд, фантазию и творческий поисках направленном синтезе вещества. Их замыслом было не только подражать природе, они хотели превзойти ее. И сегодня мы можем уверенно заявить, что во многих случаях это удалось.

Поступательное развитие науки XIX в., приведшее к раскрытию структуры атома и детальному познанию строения и состава клетки, открыло перед химиками и биологами практические возможности совместной работы над химическими проблемами учения о клетке, над вопросами о характере химических процессов в живых тканях, об обусловленности биологических функций химическими реакциями.

Если посмотреть на обмен веществ в организме с чисто химической точки зрения, как это сделал А.И. Опарин, мы увидим совокупность большого числа сравнительно простых и однообразных химических реакций, которые сочетаются между собой во времени, протекают не случайно, а в строгой последовательности, в результате чего образуются длинные цепи реакций. И этот порядок закономерно направлен, к постоянному самосохранению и самовоспроизведению всей живой системы в целом в данных условиях окружающей среды.

Словом, такие специфические свойства живого, как рост, размножение, подвижность, возбудимость, способность реагировать на изменения внешней среды, связаны с определенными комплексами химических превращений.

Значение химии среди наук, изучающих жизнь, исключительно велико. Именно химией выявлена важнейшая роль хлорофилла как химической основы фотосинтеза, гемоглобина как основы процесса дыхания, установлена химическая природа передачи нервного возбуждения, определена структура нуклеиновых Кислот и т.д. Но главное заключается в том, что объективно в самой основе биологических процессов, функций живого лежат химические механизмы. Все функции и процессы, происходящие в живом организме, оказывается возможным изложить на языке химии, в виде конкретных химических процессов.

Разумеется, было бы неверным сводить явления жизни к химическим процессам. Это было бы грубым механистическим упрощением. И ярким свидетельством этого выступает специфика химических процессов в живых системах по сравнению с неживыми. Изучение этой специфики раскрывает единство и взаимосвязь химической и биологической форм движения материи. Об этом же говорят и другие науки, возникшие на стыке биологии, химии и физики: биохимия - наука об обмене веществ и химических процессов в живых организмах; биоорганическая химия - наука о строении, функциях и путях синтеза соединений, составляющих живые организмы; физико-химическая биология как наука о функционировании сложных систем передачи информации и регулировании биологических процессов на молекулярном уровне, а также биофизика, биофизическая химия и радиационная биология.

Крупнейшими достижениями этого процесса стали определение химических продуктов клеточного метаболизма (обмена веществ в растениях, животных, микроорганизмах), установление биологических путей и циклов биосинтеза этих продуктов; был реализован их искусственный синтез, сделано открытие материальных основ регулятивного и наследственного молекулярного механизма, а также в значительной степени выяснено значение химических процессов» энергетике процессов клетки и вообще живых организмов.

Ныне для химии особенно важным становится применение биологических принципов, в которых сконцентрирован опыт приспособления живых организмов к условиям Земли в течение многих миллионов лет, опыт создания наиболее совершенных механизмов и процессов. На этом пути есть уже определенные достижения.

Более столетия назад ученые поняли, что основой исключительной эффективности биологических процессов является биокатализ. Поэтому химики ставят своей целью создать новую химию, основанную на каталитическом опыте живой природы. В ней появится новое управление химическими процессами, где начнут применяться принципы, синтеза себе подобных молекул, по принципу ферментов будут созданы катализаторы с таким разнообразием качеств, которые далеко превзойдут существующие в нашей промышленности.

Несмотря на то, что ферменты обладают общими свойствами, присущими всем катализаторам, тем не менее, они не тождественны последним, поскольку функционируют в рамках живых систем. Поэтому все попытки использовать опыт живой природы для ускорения химических процессов в неорганическом мире сталкиваются с серьезными ограничениями. Пока речь может идти только о моделировании некоторых функций ферментов и использовании этих моделей для теоретического анализа деятельности живых систем, а также частично-практического применения выделенных ферментов для ускорения некоторых химических реакций.

Здесь самым перспективным направлением, очевидно, являются исследования, ориентированные на применение принципов биокатализа в химии и химической технологии, для чего нужно изучить весь каталитический опыт живой природы, в том числе и опыт формирования самого фермента, клетки и даже организма.

В настоящее время уже видны перспективы возникновения и развития новой химии, на основе которой будут созданы малоотходные, безотходные и энергосберегающие промышленные технологии.

Сегодня химики пришли к выводу, что, используя те же принципы, на которых построена химия организмов, в будущем (не повторяя в точности природу) можно будет построить принципиально новую химию, новое управление химическими, процессами, где начнут применяться принципы синтеза себе подобных молекул. Предвидится создание преобразователей, использующих с большим КПД солнечный свет, превращая его в химическую и электрическую энергию, а также химическую энергию в свет большой интенсивности.

Для освоения каталитического опыта живой природы и реализации полученных знаний в промышленном производстве химики наметили ряд перспективных путей.

1. Развитие исследований в области металлокомплексного катализа с ориентацией на соответствующие объекты живой природы. Этот катализ обогащается приемами, которыми пользуются живые организмы в ферментативных реакциях, а также способами классического гетерогенного катализа.

2. Заключается в моделировании биокатализаторов. В настоящее время за счет искусственного отбора структур удалось построить модели многих ферментов характеризующихся высокой активностью и селективностью, иногда" почти такой же, как и у оригиналов, или с большей простотой строения.

Правда, пока все же полученные модели не в состоянии заменить природные биокатализаторы живых систем. На данном этапе развития химических знаний проблема эта решается чрезвычайно сложно. Фермент выделяется из живой системы, определяется его структура, он вводится в реакцию для осуществления каталитических функций. Но работает непродолжительное время и быстро разрушается, поскольку является выделенным из целого, из клетки. Цельная клетка со всем ее ферментным аппаратом - более важный объект, чем одна, выделенная из нее деталь.

3. К освоению механизмов лаборатории живей природы связывается с достижениями химии иммобилизованных систем. Сущность иммобилизации состоит в закреплении выделенных из живого организма ферментов на твердой поверхности путем адсорбции, которая и превращает их в гетерогенный катализатор и обеспечивает его стабильность и непрерывное действие.

4. В развитии исследований, ориентированных на применение принципов биокатализа в химии и химической технологии, характеризуется постановкой самой широкой задачи - изучением и освоением всего каталитического опыта живой природы, в том числе и формирования фермента, клетки и даже организма. Это ступень, на которой основы эволюционной химии как действенной науки с ее рабочими функциями. Ученые утверждают, что это движение химической науки к принципиально новой химической технологии с перспективой создания аналогов живых систем. Решение названной задачи займет важнейшее место в создании химии будущего.

Химия и биология долгое время шли каждая своим собственным путем, хотя давней мечтой химиков было создание в лабораторных условиях живого организма.

Сама по себе эта идея возникла еще в период алхимии и вплоть до XVI века была одной из главных целевых установок. Однако к XVII веку среди ученых утвердилось убеждение о неосуществимости и, следовательно, ложности идеалов алхимии. Такой переоценке способствовали те положительные знания, которые были накоплены в результате развития самой алхимии. В результате были дискредитированы такие направления алхимии, как поиски «философского камня» и универсального растворителя. Третий же идеал алхимии -эликсир долголетия, - не потерял своей популярности благодаря применению химических препаратов для сохранения здоровья и лечения болезней.

Тем не менее «биологические идеалы» ранних этапов становления химического знания определили устойчивую традицию обращения химиков к проблемам биологии, хотя тогда же сложились представления о непроходимой грани между живым и неживым.

Процесс взаимодействия химии и биологии значительно усилился в начале XIX века, когда в составе химии образовались две самостоятельные научные дисциплины - неорганическая и органическая химия. Применительно к вопросу взаимодействия химии и биологии наибольший интерес представляет органическая химия.

Органическая природа предоставила химикам-органикам прекрасные образцы своего творения - вещества растительного и животного происхождения - для подражания и воспроизведения подобных веществ в химических лабораториях. Так для химиков возник «биологический идеал», оказавший большое влияние на развитие органической химии, особенно на первоначальном этапе ее становления.

Резкое укрепление взаимосвязи химии с биологией произошло в результате создания А.М. Бутлеровым теории химического строения органических соединений. Руководимые этой теорией химики-органики вступили в соревнование со своей «соперницей» - природой. Последующие поколения химиков проявили большую изобретательность, труд, фантазию и творческий поиск в направленном синтезе вещества. Их замыслом было не только подражать природе, они хотели превзойти ее. И сегодня мы можем уверенно заявить, что во многих случаях это удалось.

Лишь постепенное развитие науки XIX века, приведшее к раскрытию структуры атома и детальному познанию строения и состава клетки, открыло перед химиками и биологами практические возможности совместной работы над химическими проблемами учения о клетке, среди них вопросы о характере химических процессов в живых тканях, об обусловленности биологических функций химическими реакциями.

Действительно, если посмотреть на обмен веществ в организме с чисто химической точки зрения, как это сделал А.И. Опарин, мы увидим совокупность большого числа сравнительно простых и однообразных химических реакций, которые сочетаются между собой во времени, протекают не случайно, а в строгой последовательности, в результате чего образуются длинные цепи реакций. И этот порядок закономерно направлен к постоянному самосохранению и самовоспроизведению всей живой системы в целом в данных условиях окружающей среды.

Таким образом, такие специфические свойства живого, как рост, размножение, подвижность, возбудимость, способность реагировать на изменения внешней среды, связаны с определенными комплексами химических превращений.

Поэтому химии среди наук, изучающих жизнь, принадлежит основная роль. Именно химией выявлена важнейшая роль хлорофилла как химической основы фотосинтеза, гемоглобина как основы процесса дыхания, установлена химическая природа передачи нервного возбуждения, определена структура нуклеиновых кислот и т.д. Но главное заключалось в том, что объективно в самой основе биологических процессов, функций живого лежат химические механизмы. Все функции и процессы, происходящие в живом организме, оказывается возможным изложить на языке химии, в виде конкретных химических процессов.

Конечно, было бы неверным сводить явления жизни к химическим процессам. Это было бы грубым механистическим упрощением. И ярким свидетельством этого выступает специфика химических процессов в живых системах по сравнению с неживыми. Изучение этой специфики раскрывает единство и взаимосвязь химической и биологической форм движения материи. Об этом же говорят и другие науки, возникшие на стыке биологии, химии и физики: биохимия - наука об обмене веществ и химических процессов в живых организмах;

биоорганическая химия - наука о строении, функциях и путях синтеза соединений, составляющих живые организмы; физико-химическая биология как наука о функционировании сложных систем передачи информации и регулировании биологических процессов на молекулярном уровне, а также биофизика, биофизическая химия и радиационная биология.

Научными достижениями этого процесса стало определение химических продуктов клеточного метаболизма (обмена веществ в растениях, животных, микроорганизмах); установление биологических путей и циклов биосинтеза этих продуктов, был реализован их искусственный синтез, открытие материальных основ регулятивного и наследственного молекулярного механизма, а также в значительной степени выяснено значение химических процессов в энергетике процессов клетки и вообще живых организмов.

Сейчас для химии особенно важным становится применение биологических принципов, в которых сконцентрирован опыт приспособления живых организмов к условиям Земли в течение многих миллионов лет, опыт создания наиболее совершенных механизмов и процессов. Об этом следует поговорить подробнее.

Еще в XIX веке ученые поняли, что основой исключительной эффективности биологических процессов является биокатализ. Поэтому химики ставят своей целью создать новую химию, основанную на каталитическом опыте живой природы. Появится новое управление химическими процессами, где начнут применяться принципы синтеза себе подобных молекул, по принципу ферментов будут созданы катализаторы с таким разнообразием качеств, которые далеко превзойдут существующие в нашей промышленности.

Несмотря на то, что ферменты обладают общими свойствами, присущими всем катализаторам, тем не менее они не тождественны последним, поскольку функционируют в рамках живых систем. Поэтому все попытки использовать опыт живой природы для ускорения химических процессов в неорганическом мире сталкиваются с серьезными ограничениями. Пока речь может идти только о моделировании некоторых функций ферментов и использовании этих моделей для теоретического анализа деятельности живых систем, а также частично-практического применения выделенных ферментов для ускорения некоторых химических реакций.

Здесь самым перспективным направлением, очевидно, являются исследования, ориентированные на применение принципов биокатализа в химии и химической технологии, для чего нужно изучить весь каталитический опыт живой природы, в том числе и опыт формирования самого фермента, клетки и даже организма. Здесь и возникли основы эволюционной химии как новой науки, пролагающей пути принципиально новой химической технологии, способной стать аналогом живых систем.

Тот факт, что катализ играл решающую роль в процессе перехода от химических систем к биологическим, то есть на предбиологической стадии эволюции, в настоящее время подтверждается многими данными. Такие реакции сопровождаются образованием специфических пространственных и временных структур за счет образования новых и удаления использованных химических реагентов. Однако в отличие от самоорганизации открытых физических систем в данных химических реакциях важное значение приобретают каталитические процессы.

Роль этих процессов усиливается по мере усложнения состава и структуры химических систем. Именно на этом основании некоторые ученые напрямую связывают химическую эволюцию с самоорганизацией и саморазвитием каталитических систем. Иными словами, такая эволюция если не целиком, то в значительной мере связана с процессами самоорганизации каталитических систем. Здесь, однако, следует помнить, что переход к простейшим формам жизни предполагает также особый дифференцированный отбор лишь таких химических элементов и их соединений, которые являются основным строительным материалов для образования биологических систем. Такие элементы в химии получили название органогенов.

В результате такого подхода появилась информация об отборе химических элементов и структур, который оказался подобен биологической эволюции. В настоящее время химической наукой открыто 110 химических элементов. Большинство из них попадает в живые организмы и участвует в их жизнедеятельности. Однако основу жизнедеятельности организмов обеспечивает только шесть химических элементов-органогенов. Это углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера. Их суммарная весовая доля в структуре живого организма составляет 97,4%. За ними по степени важности следуют 12 элементов, которые принимают участие в построении многих физиологически важных компонентов биологических систем. Это натрии, калий, кальций, магний, алюминий, железо, кремний, хлор, медь, цинк, кобальт, никель. Их весовая доля в организме составляет 1,6%. Кроме того есть еще 20 элементов, которые участвуют в построении и функционировании отдельных узко-специфичных биосистем и весовая доля которых составляет около 1%. Все остальные элементы в построении биосистем практически не участвуют.

Общая картина химического мира также весьма убедительно свидетельствует об отборе элементов. В настоящее время химической науке известно около 8 млн. химических соединений. Из них подавляющее большинство (96%) составляют органические соединения, которые образованы на основе все тех же 6 - 18 элементов. А из остальных 95 - 99 химических элементов природа создала всего лишь 300 тысяч неорганических соединений. Из органогенов на Земле наиболее распространены кислород и водород. Степень распространенности углерода, азота, фосфора и серы в поверхностных слоях Земли примерно одинакова и в общем невелика - около 0,24 весовых процента. В космосе безраздельно господствуют только два элемента - водород и гелий, а остальные элементы можно рассматривать только как добавки к ним.

Такая резкая диспропорция между органическими и неорганическими соединениями, а также исключительно дифференцированный отбор минимума органогенов не могут быть объяснены различной распространенностью химических элементов в космосе и на Земле.

Это означает, что определяющими факторами в отборе химических элементов при формировании органических систем, а тем более биосистем выступают условия соответствия этих элементов определенным требованиям:

1. Способность образовывать прочные и, следовательно, энергоемкие химические связи.

2. Эти связи должны быть лабильны (то есть способны к образованию новых разнообразных связей).

Вот поэтому углерод и отобран из многих других элементов как органоген номер один. Он, как никакой другой элемент, способен вмещать и удерживать внутри себя самые редкие химические противоположности, реализовывать их единство, выступать в качестве носителя внутреннего противоречия.

О том, как происходит отбор структур, каков его механизм, сказать довольно трудно. Но этот процесс оставил нам своего рода музей. Подобно тому, как из всех химических элементов только 6 органогенов да 10 - 15 других элементов отобраны природой, чтобы составить основу биосистем, так же в результате эволюции шел тщательный отбор химических соединений.

Из миллионов органических соединений в построении живого участвуют лишь несколько сотен, из 100 известных аминокислот в состав белков входит только 20, лишь по четыре нуклеотида ДНК и РНК лежат в основе всех сложных полимерных нуклеиновых кислот, ответственных за наследственность и регуляцию белкового синтеза в любых живых организмах.

Сегодня ясно, что в ходе эволюции отбирались те структуры, которые способствовали резкому повышению активности и селективности действия каталитических групп. Есть уже и некоторые выводы:

1. На ранних этапах химической эволюции мира катализ вовсе отсутствует. Условия высоких температур (более 5000 К), электрических разрядов и радиации, с одной стороны, препятствуют образованию конденсированного состояния, а с другой -с лихвой перекрывают те порции энергии, которые необходимы для преодоления энергетических барьеров.

2. Первые проявления катализа начинаются при смягчении условий и образовании первичных твердых тел.

3. По мере того, как физические условия приближались к земным, роль катализатора возрастала. Но общее значение катализа вплоть до образования более или менее сложных органических молекул все еще не могло быть высоким.

4. Роль катализа в развитии химических систем после достижения стартового состояния, то есть известного количественного минимума органических и неорганических соединений, начала возрастать с фантастической быстротой.

Теория саморазвития элементарных открытых каталитических систем, в самом общем виде выдвинутая профессором МГУ А.П. Руденко в 1964 г., является общей теорией химической эволюции и биогенеза. Она решает вопросы о движущих силах и механизмах эволюционного процесса, то есть о законах химической эволюции, об отборе элементов и структур и их причинной обусловленности, о высоте химической организации и иерархии химических систем как следствии эволюции.

Сущность этой теории состоит в том, что химическая эволюция представляет собой саморазвитие каталитических систем и, следовательно, эволюционирующим веществом являются катализаторы. В ходе реакции происходит естественный отбор тех каталитических центров, которые обладают наибольшей активностью. Саморазвитие, самоорганизация и самоусложнение каталитических систем происходит за счет постоянного притока трансформируемой энергии. А так как основным источником энергии является базисная реакция, то максимальные эволюционные преимущества получают каталитические системы, развивающиеся на базе экзотермических реакций. Отсюда базисная реакция является не только источником энергии, но и орудием отбора наиболее прогрессивных эволюционных изменений катализаторов.

Тем самым А.П. Руденко сформулировал основной закон химической эволюции, согласно которому с наибольшей скоростью и вероятностью образуются те пути эволюционных изменений катализатора, на которых происходит максимальное увеличение его абсолютной активности.

Практическим следствием теории саморазвития открытых каталитических систем является так называемая «нестационарная технология», то есть технология с меняющимися условиями реакции. Сегодня исследователи приходят к выводу, что стационарный режим, надежная стабилизация которого казалась залогом высокой эффективности промышленного процесса, является лишь частным случаем нестационарного режима. При этом обнаружено множество нестационарных режимов, способствующих интенсификации реакции.

Сегодня уже совершенно ясны перспективы создания и развития новой химии, на основе которой будут созданы малоотходные, безотходные и энергосберегающие промышленные технологии.

План семинарского занятия (2 часа)

1. Химия как наука. Структура химии.

2. Взаимосвязь химии и физики. Тепловой эффект химической реакции.

3. Проблема химического элемента. Реакционная способность вещества.

4. Структурная химия, ее современные задачи.

5. Учение о химическом процессе. Катализ.

6. Эволюционная химия. Связь химии и биологии. Теория А.П.Руденко.

Темы докладов и рефератов

1. Рассказ об открытии редких химических"элементов.

2. Новые материалы в химии и возможность их применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будрейко Н.А. Философские вопросы химии. М., 1970.

2. Васильева Т. С/, Орлов В.В. Химическая форма материи. М., 1983.

3. Данцев А. А. Философия и химия. Ростов-на-Дону, 1991.

4. Кузнецов В.И. Диалектика развития химии. М., 1973.

5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. Ответы на вопросы. М., 1997.

6. ПиментелДж., КунродДж. Возможности химии сегодня и завтра. М., 1992.

7. Помер 3. Химия на пути в третье тысячелетие. М., 1982.

8. Соловьев Ю.И. Эволюция основных теоретических проблем химии. М., 1971.

9. Соловьев Ю.И., Курашов В.И. Химия на перекрестке наук. М., 1989.

10. Фигуровский Н.А. Историяхимии. М., 1979.

11. Химия и мировоззрение. М., 1986.

Специалисты утверждают, что оптимальный путь выбора профессии базируется, на трех китах: “Хочу”, “Могу” и “Надо”

Специалисты утверждают, что оптимальный путь выбора профессии базируется, на трех китах: “Хочу”, “Могу” и “Надо”

Хочу – это профессиональные склонности и интересы. Могу – способности человека. Надо – требования рынка труда, спрос на подобную профессию и специфика этого спроса.

Хочу – это профессиональные склонности и интересы. Могу – способности человека. Надо – требования рынка труда, спрос на подобную профессию и специфика этого спроса.

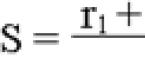

№ Тип професс ии Примеры профессий с высшим образованием Примеры профессий со средним профессиональным образованием 1 человек — природа Ветеринар, генетик, агроном, биолог, микробиолог, почвовед, антрополог, ихтиолог, зоопсихолог, эколог, селекционер и др. Фермер, почвовед, животновод, растениевод, ветеринар, кинолог, егерь, лесничий, цветовод-декоратор и др. 2 человек — техника Биотехнолог, материаловед 3 человек — человек Преподаватель, врач, психолог, сотрудник МЧС, Медицинская сестра 4 человек — знак Химик, биолог, биоинженер Метеоролог 5 человек — художест венный образ Технолог художественной обработки металлов (ювелир), ландшафтный дизайнер, визажист Визажист, флорист

№ Тип професс ии Примеры профессий с высшим образованием Примеры профессий со средним профессиональным образованием 1 человек — природа Ветеринар, генетик, агроном, биолог, микробиолог, почвовед, антрополог, ихтиолог, зоопсихолог, эколог, селекционер и др. Фермер, почвовед, животновод, растениевод, ветеринар, кинолог, егерь, лесничий, цветовод-декоратор и др. 2 человек — техника Биотехнолог, материаловед 3 человек — человек Преподаватель, врач, психолог, сотрудник МЧС, Медицинская сестра 4 человек — знак Химик, биолог, биоинженер Метеоролог 5 человек — художест венный образ Технолог художественной обработки металлов (ювелир), ландшафтный дизайнер, визажист Визажист, флорист

Технологии материалов: технолог-материаловед, технолог резины, технолог стекла, технолог топливно-энергетической промышленности, технолог в пищевой промышленности, технолог художественной обработки металлов (ювелир), нано технолог

Технологии материалов: технолог-материаловед, технолог резины, технолог стекла, технолог топливно-энергетической промышленности, технолог в пищевой промышленности, технолог художественной обработки металлов (ювелир), нано технолог

Безопасность специалист по химической защите, по биологическо й защите, по радиационной безопасности, офицеры-кри миналисты.

Безопасность специалист по химической защите, по биологическо й защите, по радиационной безопасности, офицеры-кри миналисты.

В сельском хозяйстве: агроном, животновод, ветеринар, селекционер, специалист по защите растений, эколог, агротехник, ландшафтный дизайнер.

В сельском хозяйстве: агроном, животновод, ветеринар, селекционер, специалист по защите растений, эколог, агротехник, ландшафтный дизайнер.

Медицина — врачи, врачи-лаборанты, фельдшеры, генетики, медсёстры, врачи МЧС.

Медицина — врачи, врачи-лаборанты, фельдшеры, генетики, медсёстры, врачи МЧС.

Специальность – это наименование конкретного вида профессиональной подготовки, которая завершается присвоением квалификации (например, бакалавра, специалиста илимагистра).

Специальность – это наименование конкретного вида профессиональной подготовки, которая завершается присвоением квалификации (например, бакалавра, специалиста илимагистра).

Валеолог - специалист по вопросам сохранения здоровья человека и профилактике заболеваний, дающий рекомендации по формированию здорового образа жизни с целью улучшения качества жизни, социальной адаптации, повышения работоспособности и активного долголетия людей.

Валеолог - специалист по вопросам сохранения здоровья человека и профилактике заболеваний, дающий рекомендации по формированию здорового образа жизни с целью улучшения качества жизни, социальной адаптации, повышения работоспособности и активного долголетия людей.

Анестезиолог-реаниматолог – это врач, обеспечивающий безболезненность хирургических вмешательств, а также безопасность пациента во время и после операции.

Анестезиолог-реаниматолог – это врач, обеспечивающий безболезненность хирургических вмешательств, а также безопасность пациента во время и после операции.

Мануальный терапевт – врач, занимающийся лечением позвоночника, мышц и суставов, воздействуя на них руками.

Мануальный терапевт – врач, занимающийся лечением позвоночника, мышц и суставов, воздействуя на них руками.

Фониатр — врач, специалист по проблемам с голосом.

Фониатр — врач, специалист по проблемам с голосом.

Провизор — это фармацевт высшей квалификации, имеющий право на самостоятельную фармацевтическую работу (изготовление лекарств) и на управление аптекой.

Провизор — это фармацевт высшей квалификации, имеющий право на самостоятельную фармацевтическую работу (изготовление лекарств) и на управление аптекой.

Гематолог — выявляет заболевания крови и осуществляет их лечение. .

Гематолог — выявляет заболевания крови и осуществляет их лечение. .

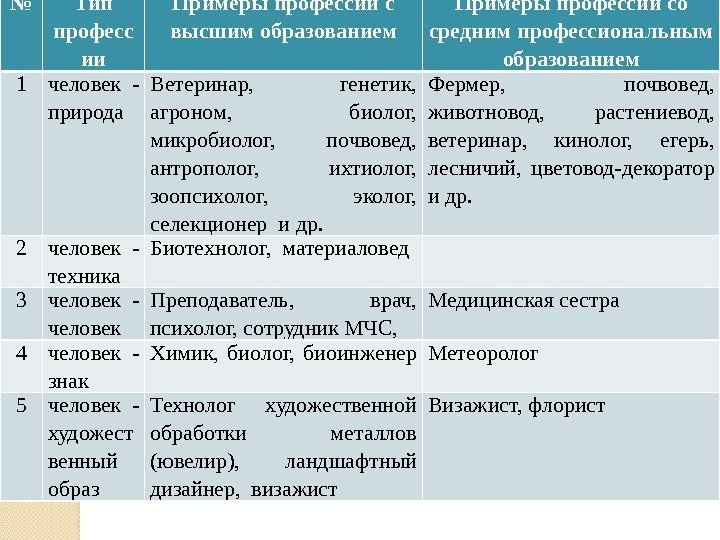

Андролог Венеролог Вирусолог Врач скорой помощи Гинеколог Дерматолог Зубной техник Иммунолог Инфекционист Кардиолог Кардиохирург Косметолог Логопед Невролог Невропатолог Нейрохирург Нефролог Окулист Онколог Ортопед Оториноларинголог Педиатр Проктолог Сексолог Спортивный врач Стоматолог Терапевт Токсиколог Травматолог Уролог Фармацевт Фельдшер Хирург

Андролог Венеролог Вирусолог Врач скорой помощи Гинеколог Дерматолог Зубной техник Иммунолог Инфекционист Кардиолог Кардиохирург Косметолог Логопед Невролог Невропатолог Нейрохирург Нефролог Окулист Онколог Ортопед Оториноларинголог Педиатр Проктолог Сексолог Спортивный врач Стоматолог Терапевт Токсиколог Травматолог Уролог Фармацевт Фельдшер Хирург

Область информационны х технологий - одна из самых перспективных. Их распространение и влияние на жизнедеятельно сть человека уже сейчас огромно, а в будущем будет лишь увеличиваться. IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения

Область информационны х технологий - одна из самых перспективных. Их распространение и влияние на жизнедеятельно сть человека уже сейчас огромно, а в будущем будет лишь увеличиваться. IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения

Профессия инженера уже сейчас становится все более востребованной. В России возникла острая нехватка профессиональны х специалистов на производстве. Важный момент: особенно будет цениться инженеры с сочетанием технического и гуманитарного образования. Инженеры

Профессия инженера уже сейчас становится все более востребованной. В России возникла острая нехватка профессиональны х специалистов на производстве. Важный момент: особенно будет цениться инженеры с сочетанием технического и гуманитарного образования. Инженеры

Биотехнолог занимается разработками в области молекулярной медицины, биологии, биофармацевти ческого производства и в других отраслях. Специалисты по электронике и биотехнологиям

Биотехнолог занимается разработками в области молекулярной медицины, биологии, биофармацевти ческого производства и в других отраслях. Специалисты по электронике и биотехнологиям

Существует прогноз, что примерно через 10 на российском рынке товаров и услуг возникнет перенасыщение. Для их сбыта потребуются специально обученные люди - маркетологи. Они будут заниматься практически тем же, чем и сейчас - стратегией, руководством, налаживанием взаимодействия и т. д. - но на более широком уровне. Маркетологи

Существует прогноз, что примерно через 10 на российском рынке товаров и услуг возникнет перенасыщение. Для их сбыта потребуются специально обученные люди - маркетологи. Они будут заниматься практически тем же, чем и сейчас - стратегией, руководством, налаживанием взаимодействия и т. д. - но на более широком уровне. Маркетологи

Если уровень роста доходов населения нашей страны не уменьшится (а по прогнозам он увеличится), то значительно возрастет численность среднего класса и общий уровень жизни. Это означает, что увеличится потребность в качественном сервисе и, следовательно, - в профессиях сферы обслуживания. Специалисты, связанные с сервисом

Если уровень роста доходов населения нашей страны не уменьшится (а по прогнозам он увеличится), то значительно возрастет численность среднего класса и общий уровень жизни. Это означает, что увеличится потребность в качественном сервисе и, следовательно, - в профессиях сферы обслуживания. Специалисты, связанные с сервисом

Они организуют поставку и транспортировку товара, его хранение, решают транспортные вопросы, организуют связь между производством, складом, таможней, заказчиком. Это непростая профессия потребует хорошей профессиональной подготовки и качественного образования. Логисты

Они организуют поставку и транспортировку товара, его хранение, решают транспортные вопросы, организуют связь между производством, складом, таможней, заказчиком. Это непростая профессия потребует хорошей профессиональной подготовки и качественного образования. Логисты

Проблемы загрязнения окружающей среды, изменения климата и нехватки ресурсов становятся наиболее актуальными на сегодняшний день. Экологи призваны заниматься этими проблемами и искать новые и современные пути их решения. Экологи

Проблемы загрязнения окружающей среды, изменения климата и нехватки ресурсов становятся наиболее актуальными на сегодняшний день. Экологи призваны заниматься этими проблемами и искать новые и современные пути их решения. Экологи

Медиков ждет широчайшее поле деятельности: от выращивания искусственных органов, до использования нанотехнологий. Профессия медика, вероятно, никогда не потеряет своей актуальности и востребованности. Медицина как наука становится все более сложной, а врачам требуется все больше знаний и все более обширное и глубокое образование. Медики

Медиков ждет широчайшее поле деятельности: от выращивания искусственных органов, до использования нанотехнологий. Профессия медика, вероятно, никогда не потеряет своей актуальности и востребованности. Медицина как наука становится все более сложной, а врачам требуется все больше знаний и все более обширное и глубокое образование. Медики

В первую очередь, химики будут задействованы в области энергетики, в частности, в развитии альтернативных источников энергии. Химики

В первую очередь, химики будут задействованы в области энергетики, в частности, в развитии альтернативных источников энергии. Химики

Сайты по выбору учебного заведения Портал https: //www. ucheba. ru/ раздел «Старшекласснику и абитуриенту» («вузы») – поиск вуза, в котором обучают Вашей профессии. Полный список специальностей, которые представлены в вузах Москвы Вы найдёте на сайте http: //www. provuz. ru/. При нажатии на номер специальности получаем список вузов Москвы, обучающих данной специальности.

Сайты по выбору учебного заведения Портал https: //www. ucheba. ru/ раздел «Старшекласснику и абитуриенту» («вузы») – поиск вуза, в котором обучают Вашей профессии. Полный список специальностей, которые представлены в вузах Москвы Вы найдёте на сайте http: //www. provuz. ru/. При нажатии на номер специальности получаем список вузов Москвы, обучающих данной специальности.